作为20世纪德语文学的标志性人物,贝托尔特·布莱希特以"史诗剧场"理论享誉世界,但鲜为人知的是其诗歌创作同样构成艺术生命的重要维度。2025年上海书展期间,一场融合文学与戏剧的跨界对谈活动引发关注,恰逢《诗歌的坏时代:布莱希特诗选》出版周年纪念,加之布莱希特创立的柏林剧团即将在上海西岸大剧院呈现《三分钱歌剧》亚洲首演,这位兼具戏剧革新者与诗人双重身份的文化巨匠,成为本届书展的热门议题。活动现场,德语翻译家黄雪媛与上海戏剧学院教授孙惠柱联袂解读,透过诗歌文本与戏剧实践的互文,揭示这位流亡艺术家如何在时代洪流中保持思想锋芒。

活动现场

柏林剧团:流亡生涯的艺术归宿

当我归来时,

头发还没有白,

我暗自庆幸。

山的艰险已被抛在身后,

横在我们面前的,

是平地的艰难

——布莱希特《感受》

黄雪媛:这首创作于1948年的《感受》,恰是布莱希特结束17年流亡生涯重返欧洲的心灵写照。"山的艰险"象征反法西斯斗争的残酷岁月,而"平地的艰难"则隐喻战后精神重建的复杂语境。作为翻译者,我特别注意到诗人在胜利时刻流露出的清醒——当外在敌人溃败后,如何面对内在的价值真空,这种思考使其诗歌超越了简单的时代注脚。

黑暗的时代

也会有歌吗?

是的,也会有歌声响起。

唱着黑暗的时代。

——布莱希特 《斯文堡诗集》(1940年流亡美国期间)

史料记载,布莱希特1949年选择东柏林作为归宿,很大程度源于东德政府承诺给予柏林剧团完全创作自主权。这个由他亲手重建的艺术团体,成为其晚年实践"史诗剧场"理论的重要基地。值得注意的是,当时三家柏林顶级剧院(船坞剧院、德意志剧院、人民剧院)的资源倾斜,为其戏剧实验提供了罕见的制度支持。

柏林剧团

直到漂泊成为自己的命运

每天早上

为了赚取面包我赶往谎言市场。

满怀希望加入卖家的行列。

好莱坞使我领教天堂和地狱是同一座城:

对于穷人而言天堂就是地狱。

——布莱希特《好莱坞哀歌》

孙惠柱:艺术流亡经历深刻塑造了布莱希特的创作观。1935年莫斯科观看梅兰芳表演时,他尚是籍籍无名的逃难者;1941年流亡美国后,好莱坞的商业机制更让他认清艺术的阶级属性。这段时期创作的《好莱坞哀歌》,以"谎言市场"隐喻文化工业的异化本质,这种批判意识后来直接转化为"陌生化效果"的戏剧理论。值得关注的是,其唯一在百老汇成功的商业剧本《伽利略传》,恰恰是通过科学史题材完成对权力话语的解构。

历史档案显示,1949年布莱希特面临东西德的双重邀约,最终选择东柏林的关键因素,在于获得200人建制剧团的完整掌控权。在生命最后三年,他在此完成《大胆妈妈和她的孩子们》等巅峰之作,这些实践使其戏剧理论从纸面构想变为舞台现实,1955年巴黎国际戏剧节的成功,标志着其艺术体系获得国际认可。

清晨,夏利特医院的白色病房里,

刚醒来的我

听到一只乌鸫的鸣叫,

那一刻

我领悟了更多。

我早已不再害怕死亡,

因为再没有什么可以失去,

除了失去我自己。

现在我又能感受到愉快,

也包括我死后,乌鸫的齐声鸣叫。

——布莱希特《在夏利特医院的白色病房里》

孙惠柱进一步指出:"与早期《三毛钱歌剧》的犀利讽刺不同,晚年作品呈现出辩证思维的圆融。这种从'天才的肆意'到'大师的留白'的转变,在《在夏利特医院的白色病房里》等晚期诗歌中尤为明显。乌鸫意象的运用,既延续了里尔克式的存在思考,又融入了东方哲学的超然智慧。"这种艺术蜕变,与其接触老庄思想、接受辩证唯物主义的思想历程密不可分。

诗歌风格演变:从激情呐喊到辩证沉思

孙惠柱:作为戏剧家的布莱希特,其诗歌的韵律特征是否与戏剧创作存在互文关系?

黄雪媛:布莱希特的诗歌风格演变构成一部微型的精神史。早期作品如《家庭祈祷书》押韵工整,充满表现主义激情;流亡时期的《斯文堡诗集》则转向自由体,"每一个韵脚都是高傲的"成为创作宣言;晚年受东方哲学影响,《真理之言》系列呈现极简风格。这种从"铁制的坚硬"到"留白的智慧"的转变,与他戏剧理论从"陌生化"到"辩证剧场"的发展形成奇妙呼应。

我逃脱了虎口

养肥了臭虫

吃掉我的

却是庸常。

——布莱希特《墓志铭》

黄雪媛特别强调:"翻译过程中最触动我的,是诗人对'庸常'的警惕。这种警惕使其作品始终保持思想的锋利度,无论是诗歌还是戏剧,他都拒绝提供廉价的道德慰藉,而是迫使读者直面现实的复杂性。《墓志铭》短短四行,道尽对生存本质的洞察——真正的危险往往潜藏在日常的麻木之中。"

作为平民诗人,布莱希特擅长将哲学思考转化为朴素表达。《三毛钱歌剧》中"先让我们吃饱/再开口教导"的经典台词,既是戏剧冲突的高潮,也可视为其诗歌创作的美学宣言。这种将精英思想通俗化的能力,使其艺术突破阶层界限,成为真正的"时代之声"。

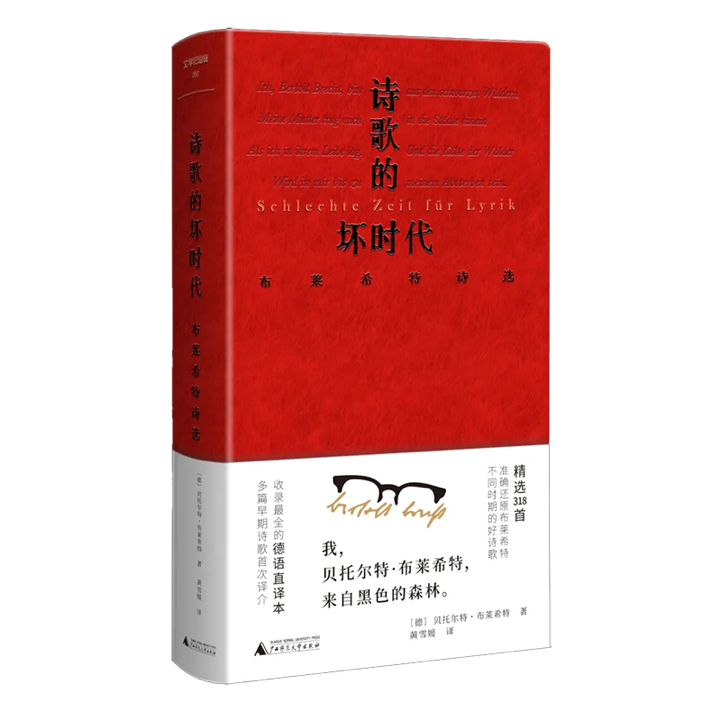

《诗歌的坏时代:布莱希特诗选》([德]贝托尔特·布莱希特 著,黄雪媛 译,广西师范大学出版社·文学纪念碑)

作为国内首部全面呈现布莱希特诗歌创作的权威译本,《诗歌的坏时代》收录诗人1913-1956年间创作的318首短诗,涵盖早期田园诗、流亡时期政治讽刺诗、晚年哲理短章等多元风格。译者黄雪媛直接从德文原版译介,其中47首早期诗作属首次中译。书中万字译者序结合最新研究成果,梳理诗人与中国文化的隐秘联系——从1930年代阅读《老子》德译本,到晚年创作受寒山诗影响的《禅意诗稿》,为理解这位"20世纪德国最伟大的诗人"(汉娜·阿伦特语)提供全新视角。