科伦药业(002422.SZ)2025年上半年陷入营收与净利润同步下滑的困境。最新财报显示,公司上半年实现营业收入90.83亿元,同比下降23.20%;归属于上市公司股东的净利润10.01亿元,同比大幅下滑44.41%。这一业绩表现引发市场对其经营状况的密切关注,究竟哪些因素导致了业绩的显著波动?

通过对财报数据及行业动态的分析发现,科伦药业两大核心业务板块——输液制剂与非输液制剂收入均出现近20%的同比降幅。基础输液市场需求萎缩、抗生素中间体价格周期性下跌,叠加公司持续高强度的研发投入,共同构成了营收与利润双降的主要原因。

跌破百亿

科伦药业上半年业绩呈现明显的"量价齐跌"特征:半年度营业收入首次跌破百亿关口,较上年同期减少约27亿元;净利润规模几乎腰斩,从上年同期的18.01亿元降至10.01亿元。作为公司主要收入来源的输液与非输液制剂业务合计贡献约89%的营收,但两大板块收入同比分别下滑19.65%和18.72%,其中输液板块毛利率较上年同期下降6.19个百分点,盈利能力显著减弱。

值得注意的是,曾被视为增长引擎的两家重要子公司业绩同步承压:主营抗生素中间体业务的川宁生物上半年净利润4.55亿元,较上年同期的7.66亿元下降40.6%;创新药平台科伦博泰生物则由上年同期盈利3.10亿元转为亏损1.45亿元,成为拖累整体业绩的重要因素。

行业分析师赵然在接受采访时指出:"科伦药业业绩大幅波动反映出业务结构集中度过高的风险。过度依赖单一业务体系,使得企业在面对市场需求变化与政策调整时缺乏有效对冲手段,导致整体业绩随核心业务波动而显著下滑。"当"大输液+仿制药"的传统基本盘同时面临压力,公司尚未形成有效的第二增长曲线,盈利表现自然随之承压。

费用控制方面,科伦药业上半年销售费用14.37亿元,同比减少25.09%;管理费用6.16亿元,基本保持稳定,显示公司正通过优化市场推广与行政管理开支应对业绩压力。但净利润降幅(44.41%)显著高于营收降幅(23.20%),表明企业利润率水平出现明显收缩。扣除非经常性损益后的净利润9.85亿元,同比下降43.79%,核心业务盈利能力同样面临挑战。研发投入方面,公司上半年研发费用10.48亿元,同比微降2.71%,研发费用率仍高达11.5%,体现出在创新药领域持续投入的战略定力,尽管短期内对利润形成一定压力。

现金流状况也呈现一定压力,上半年经营活动产生的现金流量净额11.90亿元,较上年同期的25.33亿元下降53.03%,主要受销售回款减少影响。不过,公司通过子公司科伦博泰增资扩股引入约17.9亿元资金,叠加偿债支出和股利分配减少,使得筹资活动现金流由上年同期净流出8.83亿元转为净流入11.68亿元。期末货币资金保持充裕,有效缓解了主营业务下滑带来的流动性压力。

在业绩承压的情况下,科伦药业仍推出每10股派现1.26元(合计约2.00亿元)的中期分红方案,占上半年归母净利润的20.03%,显示出对股东回报的持续重视。

继续探底

科伦药业核心的基础输液业务正面临市场价格机制调整的挑战,虽然2025年价格已显现触底迹象,但行业需求复苏节奏仍存在不确定性。

随着流感等传染病发病率回落及医保控费政策持续推进,基础输液市场需求出现行业性下滑。而药品集采政策带来的价格压力,进一步加剧了企业经营困难。上半年科伦药业输液业务收入37.50亿元,同比下降19.65%,毛利率同步下滑6.19个百分点,量价齐跌对盈利形成双重挤压。医药行业研究员李飞鸣分析指出:"尽管密闭式软袋等高端输液产品增长迅速,但目前占比仍然有限,公司未在半年报中披露具体营收占比数据,表明其尚未形成足够规模以对冲基础输液降价的影响。"

多室袋和三腔袋等高端输液产品被视为科伦药业中长期突破的关键。李飞鸣进一步表示:"非等级医院市场的塑瓶基础输液价格已接近成本底部,相比之下,等级医院使用的非PVC软袋等密闭式输液产品价格体系相对稳定。"目前公司已获批9个肠外营养三腔袋品种和11个粉液双室袋品种,覆盖头孢菌素和碳青霉烯等主要抗感染领域。若这些高端产品能顺利进入医保并实现销售放量,有望部分抵消基础输液业务的下滑影响。

面对"以价换量"的行业趋势,科伦药业正推进内部精益化管理以降低成本。管理层在近期投资者调研中透露,两条新建高速输液生产线已于年内投产,单车间生产成本较既有产线降低约20%,为集采中标后的规模化生产提供了利润空间。据行业统计,2023年科伦药业与石四药等前五大输液企业合计市场份额约80%(销量约91亿瓶/袋),市场集中度较高。在集采环境下,成本控制与规模优势将进一步向头部企业集中,这也是公司重点推进降本增效的行业背景。

政策层面,2024年末国家医保局与卫健委联合发文,要求各地在集采中选结果执行3个月后开展使用情况排查,督促医疗机构优先采购使用中选产品,并落实医保结余留用等激励措施。这一政策有助于推动集采中标产品在医院终端的实际放量,为头部企业通过"低价换市场"策略实现以量补价创造条件。因此,输液业务未来的盈利走势将在很大程度上取决于集采政策的落地执行效果。

李飞鸣认为,经过本轮省际联动集采后,基础输液价格有望逐步企稳,行业竞争将更多聚焦于产品质量、供应保障能力和服务水平等非价格因素(据公司投资者关系活动记录)。对于科伦药业而言,如果高端软袋产品推广能够加速,同时发酵端成本优势持续释放,预计在2025-2026年有望逐步对冲基础输液降价的影响;反之,若医院实际采购量不及预期或竞争对手产能大幅增加,输液板块的复苏进程可能出现反复。

青霉素周期

青霉素等抗生素中间体价格的周期性波动,是影响科伦药业业绩的另一重要因素。

核心子公司川宁生物上半年实现营收23.49亿元,同比下降26.5%;归母净利润4.55亿元,同比下降40.6%。公司表示,川宁生物业绩下滑主要受青霉素市场行情走弱影响。

青霉素类产品占川宁生物总收入约33%,是利润弹性最大的业务板块。当前青霉素价格已处于周期底部区间,尽管四季度传统旺季可能带来环比改善,但川宁生物全年业绩预计仍将较上年出现"较大幅度下滑",短期业绩颓势难以迅速扭转,市场普遍预期2026年前后行业可能逐步回暖。

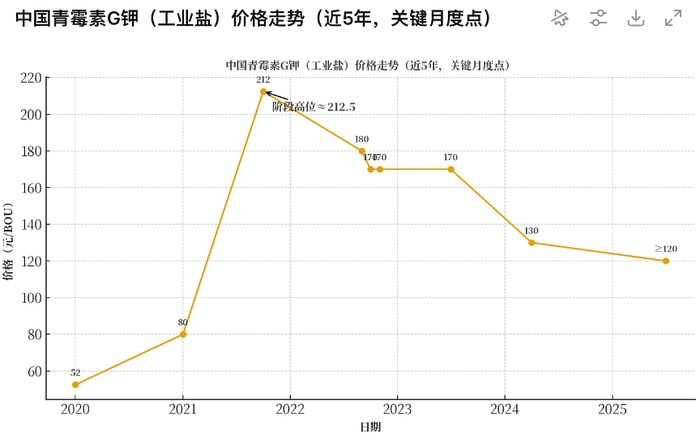

从价格周期看,本轮青霉素市场经历了显著波动:2019年处于价格底部 → 2022年国内外补库存需求推动青霉素G钾盐价格攀升至210元/BOU以上的历史高位 → 2023年受印度新增产能预期及需求增速放缓影响开始回调 → 2025年上半年价格回落至约120元/BOU,行业进入新的平衡阶段。

Wind数据显示,2025年上半年我国6-APA出口量价同比双降,反映全球市场仍在消化前期高价周期积累的库存。值得关注的是,即便经过本轮调整,当前青霉素价格仍较2019年低谷水平高出一倍以上,为行业盈利提供了一定底部支撑。

全球供给格局变化为价格走势增添了不确定性。印度政府自2021年起实施发酵类原料药生产关联激励计划(PLI),对青霉素G、7-ACA等品种前4年给予20%、第5年15%、第6年5%的销售补贴,旨在重建本土产能。据印度媒体报道,安得拉邦Kakinada正在建设大型青霉素G生产基地,总投资达1910亿卢比,规划年产能可替代约270亿卢比的年进口量,预计2026年前后逐步投产。

若海外新增产能顺利释放,全球青霉素供需格局可能进一步宽松,价格中枢面临下行压力。不过,发酵类产业具有较高技术壁垒且产能建设周期长,中国企业凭借在菌种培育、生产工艺和规模效应方面的优势,短期内仍保持明显的成本领先地位和供给主导权。青霉素G行业集中度较高,国内落后产能近年来持续退出,"去内卷化"趋势明显,这也为龙头企业应对新一轮竞争提供了缓冲空间。

为应对周期波动,科伦药业正积极拓展新市场。半年报显示,川宁生物于4月取得硫氰酸红霉素原料药的兽药生产许可证及GMP证书,标志着该产品具备规模化生产条件,可进入兽用抗生素市场。这一举措有望丰富产品结构,平滑抗生素业务的周期性波动,为利润稳定提供支撑。

医药行业投资人魏野指出,中期来看,青霉素行业竞争的关键在于成本控制能力提升和供给结构优化。全球范围内,青霉素供需格局短期内仍由中国企业主导,但印度等新兴竞争者的加入将使行业竞争长期化。科伦药业能否通过内部变革有效应对周期波动,仍需持续观察市场表现。