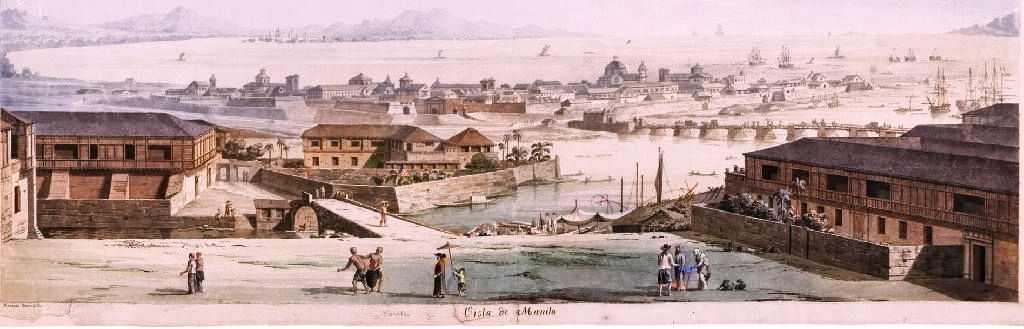

弗朗西斯科·德·克维多在十四行诗《致埋葬于废墟下的罗马》中曾写下"你在罗马寻找罗马,哦!朝圣者,身处罗马城中,你根本找不到罗马"的名句。这句诗同样适用于西班牙统治初期的马尼拉——这座殖民城市的早期风貌,如今只能通过档案文献、古老抄本、1792年马拉斯皮纳探险队的版画,以及福建与吕宋之间沉船残骸中的遗物来重构与追溯。

作为殖民时期马尼拉的核心区域,王城(Intramuros)以石头和土坯构筑而成,集中了西班牙精英阶层的教堂、修道院、医院及官邸。但历经1863年强震(摧毁了旧大教堂、市政厅和总督府)和1945年马尼拉战役(美军与菲律宾游击队围困王城内的日军堡垒)的双重打击,这片区域的历史遗存已所剩无几。

王城,又名“市中市”,是西班牙殖民者于1571年在马尼拉建造的城堡

在西班牙人聚居的王城周边,华人、日本人和原住民分别居住在不同街区,他们的住所多为尼帕棕榈和木头搭建的简易建筑。这些区域连同那些曾反复吞噬房屋的大火灰烬,如今都已湮没在历史长河中。

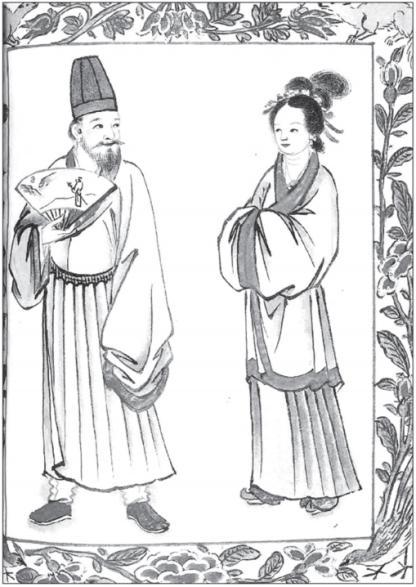

在西班牙文献中,吕宋华人早期被称为"sangley"(生理人),这一称谓可能在西班牙统治前已在吕宋人中使用。关于其词源有三种主流说法:源自汉语"商来"(来经商的人),闽南语"生理"(生意),或汉语"常来"(经常往来的人)。菲律宾总督弗朗西斯科·德·桑德1576年6月7日的信函印证了最后一种解释:"他们在所有这些岛屿上都被称为'常来人',这个名字用来称呼那些每年往返这些岛屿做生意的人。"

一对生理人男女,见《谟区查抄本》

1581年初,总督贡萨洛·龙基略·德·佩尼亚洛萨下令将华人集中到名为"八连"(Parían)的生丝市场。该名称源自他加禄语"puntahan"等词汇,意为"临河的广场或中央市场",17世纪中文文献则称之为"涧内"。这一隔离社区仿照伊比利亚半岛的犹太区模式构建,位于西班牙人城区外围,由多明我会负责传教。马尼拉首位主教多明戈·德·萨拉萨尔在1590年致国王的报告中记载:

这些生理人分散在西班牙人之间,没有一个特定的地方居住,直到(总督)堂贡萨洛·龙基略给他们指定了一个居住地,一个像生丝市场一样的地方,我们称之为"八连",有4座大房子;这里开了很多商店,生意规模变大,有更多生理人来到这座城市。

八连

萨拉萨尔主教在同一封信中还区分了八连常住华人与季节性商人的数量:

居住在八连的生理人一般有3000~4000人,这还没有算上那些乘船来来往往的人,他们常常有2000多人。算上这些人,加上居住在汤都的那些生理人,再加上住在这个区的渔民和园丁,多明我会负责的神父告诉我,通常有6000~7000名生理人,该修会有4名教士正在忙于他们的宗教事务和管理工作。

明代张燮《东西洋考》卷五同样记载了马尼拉华人社区的规模:

华人既多诣吕宋,往往久住不归,名为压冬。聚居涧内为生活,渐至数万,间有削发长子孙者。

(之前就有中国人前往吕宋,常常住在那里很长时间也不回来,称为"压冬"。他们聚居在涧内,人数可达数万。有些人剃掉头发,并在那里生养子孙。)

该书还记载了八连的管理模式:

番酋筑盖铺舍,聚札一街,名为涧内,受彼节制,已非一日。

(番人的首领下令建造住宅,把他们聚集在一条街上,叫作"涧内",在那里可以控制他们,这种情况持续了不止一日)。

由于火灾和安全考虑,八连曾多次迁移,但始终位于西班牙城墙外且处于火炮射程范围内。1583年3月19日,为总督守灵期间发生的大火烧毁了首个八连;新任总督迭戈·龙基略重新划拨的聚居地再次毁于火灾。1584-1590年间,总督圣地亚哥·德·贝拉下令马尼拉改用石材建造,王城由此定型,而华人新八连则建于城墙外的沼泽地上,通过池塘与巴石河相连以方便商船卸货。1593年迁到巴石河对岸岛屿的八连,又在1597年毁于大火。

1603年华人起义后,马尼拉当局故意焚毁八连;1608年日本人起义后,日本人聚居的迪劳区也遭同样命运。这些周期性灾难不断改变着八连的位置与面貌。

尽管有居住限制,受洗华人仍获准在汤都定居。17世纪统计显示,散居在马尼拉周边的华人数量甚至超过八连常住人口。汤都的华人包括长期定居者和季节性商人(等待季风返航),还有大量华人与南岛语族混血儿。安东尼奥·德·莫尔加在《菲律宾群岛纪事》中记载:"那些在八连没有地方住的人住在河对面的汤都,在两个分别叫作'贝贝'和'米农多克'的村镇,那里属于地方大法官管辖,多明我会士则努力让生理人皈依天主教,并为此学习中文。"

汤都华人社区对马尼拉的经济生活至关重要。数千华人及混血儿在此从事手工业(鞋匠、裁缝、木匠等)和零售业,掌控着大米、蔬果、禽畜等生活物资的供应。这些商品主要来自邦板牙和布拉干地区,通过汤都的水路网络分销到各地,使华人逐渐垄断了当地零售贸易。

1640年,总督塞瓦斯蒂安·乌尔塔多·德·科奎拉将汤都一块100×50西班牙时(Braza)的土地赠予圣若望·德·拉特朗孤儿院,供华人建造住宅、商铺和仓库。随着华人在菲律宾各地贸易网络的扩展,他们开始散居到周边村镇,促成了更多华-原住民混血后裔的诞生,而这些非正式贸易活动往往未被官方记录和征税。

多明我会士在汤都与奎阿坡之间的林地建立了岷伦洛区,成为新的华人聚居地。1679年7月17日,总督胡安·德·巴尔加斯颁布的皇家法令规定:未婚华人(包括天主教徒)必须住在八连,而已婚华人(尤其是与他加禄妇女通婚者)可定居岷伦洛、圣克鲁斯和汤都,这进一步确认了华人的散居状态。18世纪后,华人在菲律宾的经济地位日益重要,部分人开始使用西班牙语姓氏(如López、Rizal),或将中文姓名西语化(如Lacson、Ongpin)。

马尼拉大帆船贸易的繁荣吸引了多元族群聚居:17世纪初,王城内居住着数百名西班牙人(包括奥斯定会、多明我会等宗教团体成员),城外则有大量他加禄人、邦板牙人、葡萄牙人、荷兰人、日本人,以及数量最多的华人——其人口规模远超其他族群。

福建移民潮的兴起直接源于马尼拉大帆船航线的开通,最初以贸易为目的,随后发展为大规模移民。福建的人口压力(山地多、耕地少、经济增速滞后于人口增长)促使居民转向航海贸易,甚至冒险从事走私活动。季风规律则使得中国商人必须在马尼拉等待数月,这为他们发现新的谋生机会创造了条件。

多明戈·德·萨拉萨尔主教1587-1588年的人口普查报告显示了华人居留的季节性特征:

通常每年有20多艘商船从中国来到这里,每艘船上至少有100人,他们从11月份到来年5月份在这里做买卖,在这7个月中,他们来到这里,住下,然后离开,返回他们自己的国家。他们带来价值20多万比索的商品,但食品的价值不超过1万比索,有面粉、糖、蛋糕、黄油、橙子、坚果、栗子、松子、无花果、李子、石榴、梨和其他水果,还有腌肉、火腿等,数量如此之多,以至于一年到头城里城外的居民都能吃上,还可以补给军队和船队。他们还带来马和牛,这片土地也渐渐从中获得补给。

报告提到,1587年初抵达的2600名福建商人在等待季风期间,发现马尼拉除贸易外还有其他谋生途径。短短几年内,华人几乎垄断了手工业、市政服务和物资供应等领域。西班牙殖民者面临的劳动力短缺问题,进一步加速了华人移民进程。

安东尼奥·德·莫尔加在《菲律宾群岛纪事》中描述了季风与黑潮对贸易日程的影响,以及由此产生的商业策略:"所有工作都必须在5月底前后完成,以便生理人能够回去,西班牙人能够准备好将货物装到6月底出发前往新西班牙的船上。尽管最大的货商和最有钱的人通常会在那之后以更低的价格购买,并将货物保存到第二年。一些生理人在销路不好时,也会出于同样目的带着货物滞留马尼拉,以便能够更从容地卖掉它们。"

福建移民在东南亚的扩张活力,还得益于其独特的社会结构——庞大家族企业("公司")通过血缘网络维持跨国贸易。这些移民群体不仅活跃于马尼拉,还分布在马六甲、巴达维亚和台湾热兰遮城等地,形成了覆盖东亚海域的商业网络。正是这些"生理人"的季节性流动与定居,激活了连接中国与美洲的大帆船贸易链条。

解读马尼拉华人历史需从三个维度展开:首先是地方视角,聚焦八连与生丝市场的日常生活,观察这个多元文化社区中的共生与冲突;其次是区域视角,将马尼拉华人社区视为福建海外网络的重要节点,连接着马六甲、巴达维亚等贸易枢纽;最后是全球视角,认识华人在大帆船贸易中的关键作用,及其在跨文化交流中的媒介角色。

理解近代东亚海域的历史,需要突破民族国家框架,关注华人、西班牙人、葡萄牙人、原住民、传教士等群体的互动关系。当我们跳出传统历史叙事的局限,便能发现这些群体在有限空间内创造的复杂联系与文化交融。

本文摘自西班牙"新汉学"代表人物欧阳安所著《季风海域的丝银对流》,澎湃新闻经出版方授权刊载。

《季风海域的丝银对流:16-17世纪中西交往图景中的东亚移民、贸易与文化》,【西班牙】欧阳安/著 周萌、谢文侃/译,中信出版集团·阅微,2025年6月版