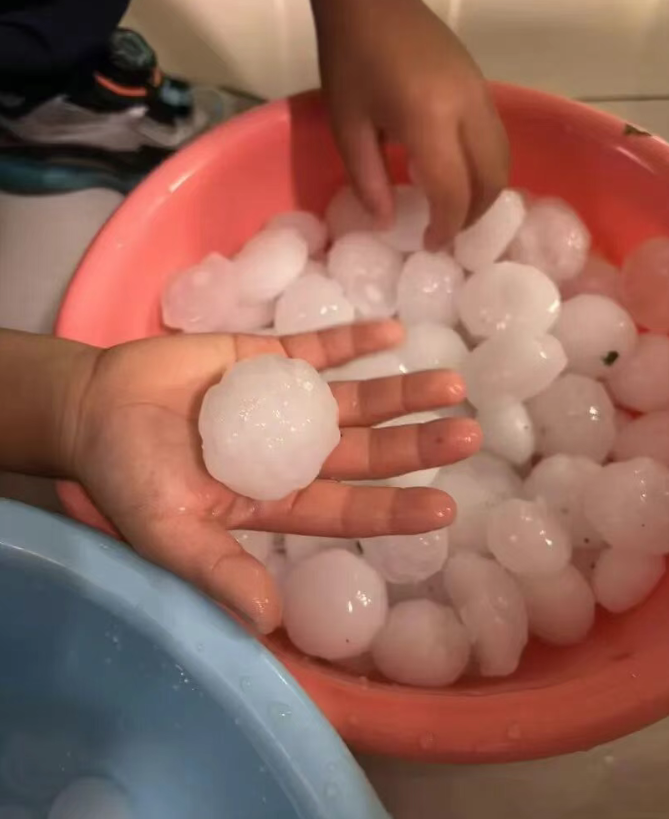

“密集冰粒倾泻如注”“直径超鸽子蛋的冰雹砸穿遮阳棚”……9月13日傍晚至夜间,北京遭遇今年以来最强对流天气,全市范围内出现分散性雷阵雨,海淀、丰台、通州等区域观测到直径2-5厘米的冰雹,短时最大风力达8级,市民拍摄的现场视频在社交平台引发广泛关注。

视频画面显示,部分路段冰雹堆积厚度达3厘米,车辆行驶时溅起冰粒水花,宛如冬季暴雪天气。此次强冰雹事件的成因何在?公众遭遇极端天气时应如何科学防护?

超级单体风暴造就极端天气 40公里狭长带成重灾区

北京市气候中心数据显示,北京地区冰雹高发期为4月至9月,但9月中旬出现如此强度的冰雹天气较为罕见。气象监测显示,13日18时起,源自西部山区的对流云团在东移过程中迅速发展,进入平原地区后形成具备强烈旋转上升气流的超级单体风暴系统。

△颐和园十七孔桥上的闪电(高源/摄)

“该风暴系统沿丰台-大兴-朝阳南部-通州一线移动,形成长约40公里、宽2-3公里的强对流核心区。”北京市气象台首席预报员解释,超级单体风暴内部持续的上升气流将水滴抬升至零下15℃的高空冻结,形成冰雹胚胎,反复升降过程中不断吸附水汽增长,最终形成大颗粒冰雹砸向地面。

△北京通州冰雹实拍图(能爱顺/摄)

气象专家分析,此次极端天气与异常大气环流密切相关:今年副热带高压南撤偏晚导致华北低层暖湿气流异常强盛,而高空冷涡系统带来的干冷空气与之交汇,形成强烈的垂直温度梯度。这种"上冷下暖"的不稳定层结,为超级单体风暴的形成提供了充足能量。

值得注意的是,超级单体风暴在不同季节表现形式各异。夏季此类系统多伴随短时强降水,而本次过程因中层干冷空气侵入,更利于冰雹形成。气象部门强调,强对流天气具有突发性强、局地性显著的特点,精确预报仍存在挑战。

冰雹防御指南:三步骤科学避险

针对强冰雹可能造成的人员伤害和财产损失,气象部门提醒公众:密切关注"冰雹橙色/红色预警"信息,预警期间避免户外活动;若在室外遭遇冰雹,应立即寻找坚固建筑物躲避,远离窗户、广告牌等危险区域;车辆停放时尽量选择室内停车场,露天停放需做好防护措施。