为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,《澎湃新闻·私家历史》特别推出"复旦史学百年"专栏,专题刊发关于谭其骧、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等史学大师的深度研究文章。这些学术先驱不仅奠定了复旦史学的学科根基,更引领了中国近现代史学研究的新风向。专栏文章将聚焦特定学术议题,系统梳理大师们的学术贡献与思想脉络,以此彰显复旦史学的优良传统,为当代史学研究者提供借鉴与启示。

顾颉刚作为中国现代史学界的泰斗级人物,既是"古史辨"学派的开创者,也是中国历史地理学的奠基人。他的教学生涯遍及燕京大学、中央大学、齐鲁大学等知名学府,培养出谭其骧、童书业等一批史学名家。近年来,随着《顾颉刚日记》《顾颉刚书信集》等文献的陆续刊布,这位史学大师在动荡年代的生活轨迹与心路历程逐渐清晰。结合复旦大学档案馆与上海市档案馆的馆藏史料,我们得以重新审视顾颉刚与复旦大学之间跨越数十年的学术交集。

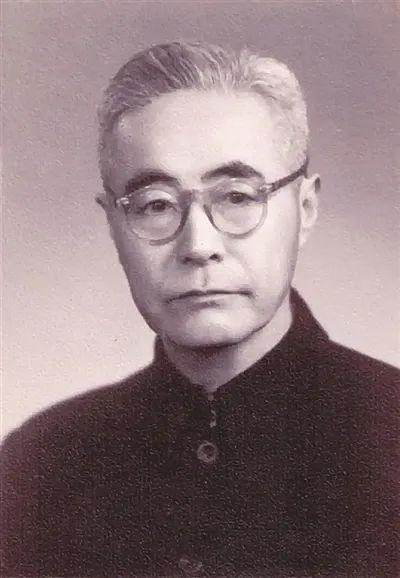

顾颉刚(1893—1980)

一、抗战时期任教复旦史地系

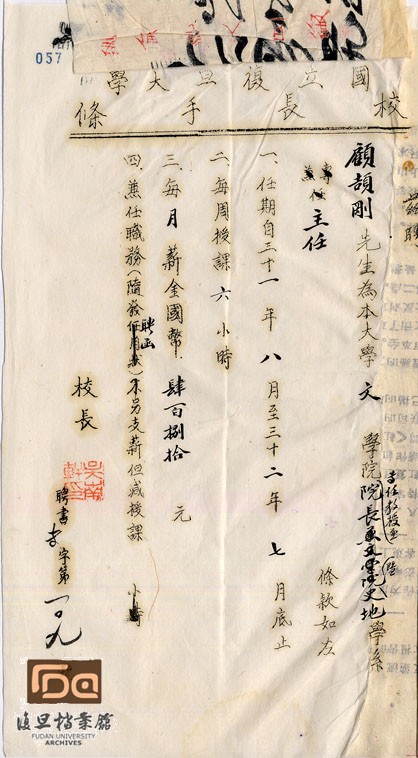

抗日战争全面爆发后,顾颉刚辗转内迁至重庆。1941年11月,他接受中央大学校长顾孟余邀请,担任该校兼任教授,同时还肩负《文史杂志》社副社长与边疆语文编译委员会的工作。(顾潮:《顾颉刚年谱》)1942年3月,复旦大学代理校长吴南轩首次向顾颉刚发出聘书,聘请其担任文学院史地学系兼任教授(复旦大学档案馆藏聘书),但此次聘任未能实现。(复旦大学档案馆藏《国立复旦大学三十一年度第二学期专兼任教员名册》)数月后,吴南轩亲自登门,提出聘请顾颉刚出任文学院长兼史地系主任的邀请,被顾颉刚当场婉拒。(《顾颉刚日记》第4册)不久,校方再次寄发聘书,明确任期为1942年8月至1943年7月,每周授课6小时,月薪480元国币。(复旦大学档案馆藏聘书)

针对这次聘任,顾颉刚复信详述四项婉拒理由:首先,已承诺顾孟余担任中央大学专任教授,"刚已无自由决定之权。若告之骝先(朱家骅)先生,则兼职中大已逾分矣,况兼贵校之文学院长与系主任,其能许乎!"其次,复旦大学北碚校址与中央大学、《文史杂志》社及边疆语文编译委员会距离过远;第三,举家搬迁费用过高;最后,精力有限难以兼顾。当时顾颉刚还负责中央大学出版部事务,"若更欲其兼任贵校之院长与系主任,则必于短时期中力竭而踣矣"。(《顾颉刚书信集》第3卷)这段史料表明,顾颉刚最初未接受复旦聘任,主要由于中央大学等三处职务繁忙,且居住地柏溪与复旦校址相距遥远。

当时顾颉刚的生活面临多重困境,繁重的工作、频繁的应酬、高昂的生活开支以及重庆湿热的气候,都让他感到疲惫不堪。这些困难贯穿了他在重庆的整个时期。更为棘手的是,他向中央大学提交的多项经费申请均被陈果夫扣压。(《历劫终教志不灰:我的父亲顾颉刚》)此事令顾颉刚极为愤慨,随即宣布辞职。离开中央大学后,顾颉刚陷入经济困境,仅靠《文史杂志》社和边疆语文编译委员会的薪水难以维持家用。为缓解生计压力,他开始寻求新的工作机会。在北碚期间,顾颉刚结识了亚光舆地学社创始人金擎宇,当时该社在北碚设有制图社,金擎宇邀请顾颉刚担任中国史地图表编纂社社长。恰逢顾颉刚刚经历丧妻之痛,认为柏溪医疗条件有限,也希望离开这个伤心地,加之金氏兄弟筹备的大中国图书公司愿为其投入20万元股份(《大中国图书局股份有限公司股东名簿,上海市档案馆藏),顾颉刚最终决定举家迁往北碚。这次搬迁缩短了与复旦大学的距离,面对校方再次邀请,顾颉刚表示"既来北碚,则复大之招邀不能不应,故允上课两小时"(《顾颉刚书信集》第3卷),自1944年2月起正式担任复旦大学史地系教授,每周授课9小时,月薪520元。(复旦大学档案馆藏聘书)

顾颉刚在复旦开设的第一门课程是"史记研究",每周3小时,从1944年3月持续至6月。同年9月起,他又新增"春秋史"和"历史地理"两门课程,前者每周1堂,后者每周2堂,均安排在同一天授课,持续两个学期至1945年6月底。1945年9月,他再添"方志实习"与"沿革地理"课程。(《顾颉刚日记》第5册)

任教期间,顾颉刚因身兼数职工作繁忙,无法推进心心念念的《中国通史》编纂计划,这让他深感苦恼并萌生退意,这与其在学术研究上的"事业心"密切相关。顾颉刚的学术事业心表现为对"学术社会"的贡献,致力于完成既定研究计划。为此,他争分夺秒投入研究,痛感各类事务性工作占用过多时间。早在燕京大学任教时,他就提出"不办事、不教书"的主张,希望能专心读书写作。(李周峰:《良禽择木而栖:顾颉刚与燕京大学》)他在《古史辨》第一册自序中也写道:"在学问兴趣极浓厚的时候,我怎能再为他人分去时间",并感慨学堂求学、社会工作和人际交往占用太多精力,坦言:"所以我常对人说:'你们可怜了我吧!你们再不要教我做事情吧!我就是没有一丝一毫的职务,我自己的事情已经是忙不过来的了!'"(《〈古史辨〉自序》)

顾颉刚编纂《中国通史》的计划,蕴含着激发民族意识的深意。一方面,他通过通俗读物编刊社出版以人物和时代为中心的通俗历史读物;另一方面,延续《禹贡》半月刊的学术旨趣,搜集资料编纂中华民族通史。遗憾的是,这两项计划都因战争爆发而中断,成为他毕生牵挂的"未竟志业"。(李长银:《未竟的志业:顾颉刚与中国通史编纂》)

复旦大学档案馆藏顾颉刚聘书

二、1946年底短暂回归复旦

1946年1月,顾颉刚离开重庆前往北平。在北平期间,他除了寻回旧籍、拜访故友外,还计划"于短期内使《禹贡》复刊"。当时他观察到"听说研究学术的老朋友都作了'商人',不外是受生活压迫,想来不能不算是学术界的大问题"。(《顾颉刚抵平》,《文汇报》1946年2月18日,第2版)这段记载揭示了战后知识分子依然面临的经济困境。当时有报道称,复旦大学教授为筹措回迁资金,甚至不得不摆地摊售卖日用品。(《大学教授摆地摊》,《文汇报》1946年1月23日,第4版)回迁上海后,大学教授的生活状况并未改善,由于物价飞涨,国立大学教授曾通过罢教表达抗议,私立大学教授也纷纷集会要求提高薪资。(《要求改善待遇,国大教授罢教》,《文汇报》1946年4月10日,第2版)

回到上海后,顾颉刚的生活依然拮据。据《王伯祥日记》记载,顾颉刚曾致函王伯祥预支版税,"知日内即为其先公及殷氏夫人茔葬,并为其嗣子结婚,询开明有无版税可取",数日后"颉刚来,为假百万,贷之"。(《王伯祥日记》第9册)这段记录反映出,当时顾颉刚连婚丧嫁娶等家庭开支都难以负担。在此期间,他开始担任大中国图书局总经理,同时兼任编辑部主任。

在上海期间,顾颉刚于1946年底短暂回到复旦大学,开设"中国史学名著选读"和"商周史"两门课程。这两门课的课时安排相当密集,顾颉刚曾自述:"我这回到复旦,是用一星期功夫上五星期的课,就是平均每天上五小时的课,这是我从前没有过的"。(《顾颉刚书信集》第5卷)其中,"中国史学名著选读"课程有12名学生选修,内容涵盖《左传》概况、刘歆表章《左传》之经过、《左传》原本及其改造、《春秋》中之阙文阙事、《竹书纪年》《公羊》《谷梁》等专题;"商周史"课程有11名学生选修,讲授商周史料纲要、《尚书》《诗经》中的商周史料、金文、甲骨文及商周时代史实等内容。(《顾颉刚日记》第5册)这次授课虽仅持续到1947年初,时间不长,但课程进度紧凑、内容充实。

授课不久,顾颉刚便感到压力巨大。他在家信中提到自己身兼五个"二":"两个学校:复旦大学、国立社教学院;两个政治机构:国民参政会、国民大会;两个人民团体:中国边疆学会、民众读物社;两个书局:文通书局、大中国图书局;两个副刊:上海《益世报》、天津《民国日报》",并抱怨"有这十个机关逼着我,我焉得不忙呢?"(《顾颉刚书信集》第5卷)为此,他向复旦大学提出由上海市立博物馆编辑童书业代课的请求。(《顾颉刚书信集》第3卷)校长章益得知后表示不满,驳回了这一请求。

综合上述史实可以看出,抗战胜利后回到上海的顾颉刚异常忙碌,他同时在复旦大学、国立社教学院、国民大会、中国边疆学会、大中国图书局等处兼职,这种状况既是出于公共服务的热忱,也是为维持生计的无奈之举。尽管由于种种原因授课时间较短,但顾颉刚在复旦开设的"中国史学名著选读"和"商周史"两门课程内容丰富,选课学生众多,课程完成质量很高。然而,过多的兼职和巨大的工作压力最终迫使顾颉刚辞职,未能在复旦大学延续其教学事业。

北碚的复旦大学校址(图片来自"北碚发布")

三、1952年受聘复旦大学兼任教授

1949年5月上海解放后,新政权面临百废待兴的局面,国民党统治时期的诸多社会问题尚未解决,加之国民党空军对上海的持续轰炸,民众生活依然艰难。当时因人民币兑换金圆券后物价波动,工资购买力大幅下降,顾颉刚的生活也陷入困境。在此背景下,他接到诚明文学院的聘书,"在此干枯境界中,遂应之",开设"目录学"和"春秋左传"课程。(《顾颉刚年谱》)尽管获得新的教职,顾颉刚仍感不安:"然大中国前途甚可虑,如我仅靠诚明吃饭,而诚明之钱又不够我吃饭者将奈何"。(《顾颉刚日记》第6册)他一方面担心自己若疏离大中国图书局会影响其发展,另一方面又忧虑诚明文学院的薪资不足以维持生计。此时的顾颉刚陷入责任感与生计需求的双重焦虑,明知兼职过多可能导致过劳,却不得不为家庭责任和学术事业勉力支撑。

与此同时,山东大学和复旦大学都向顾颉刚发出了任教邀请。青岛解放后,接管山东大学的罗竹风(顾颉刚在北大时的学生)与赵纪彬、杨拱宸共同邀请顾颉刚前往任教。顾颉刚以书籍古物难以搬运、家眷随行困难为由,"敬向诸位诚恳要求,许我迟一年来"。(《顾颉刚书信集》第3卷)10月14日,复旦大学历史系教授胡厚宣拜访顾颉刚,代表学校邀请其任教,教务长周谷城也多次出面延揽。顾颉刚顾虑"予现任大中国及诚明职,不为人所注目,亦足苟安。若任职复旦,则众目所集,将使予生活不得安宁矣",最终婉言谢绝。随后他接受震旦大学邀请,开设"专书研究"和"考证学"课程,每周授课四小时。(《震旦大学教职员工名册(六)》,上海市档案馆藏)顾颉刚选择震旦而婉拒复旦,有一个现实考量:当时震旦大学位于徐汇区,而复旦大学地处江湾,从武康路乘公交车前往复旦上课,单程通勤时间需三小时,非其体力所能承受