曾在中国美院毕业展引发打卡热潮的青年艺术家聂士昌代表作《滴动仪》,9月13日起正式亮相申城。澎湃新闻记者从主办方获悉,这件融合传统罗盘意象与数字互动的装置作品,将与艺术家另一力作《六十仪》共同参与第十八届上海青年美术大展。

当日,以"机·智"为主题的本届大展在上海刘海粟美术馆开幕。展览深度结合人工智能发展时代背景,集中呈现青年艺术家探索人机共生语境下的艺术新生态与创作可能性。

第十八届上海青年美术大展以"机·智"为题颇具时代深意——"机"代表着飞速迭代的算法科技,"智"则彰显青年创作者不羁的艺术想象力与批判思维。策展团队指出:"在AI技术革命重塑全球产业格局的当下,亟需通过艺术实践探索人类创造力与科技工具的融合路径。"

中央美术学院美术馆原馆长张子康在开幕现场表示:"新一代创作者展现出惊人活力,他们用多元视觉语言诠释时代命题,其对未来的思考方式为艺术界带来全新启发。"

展出现场

科技赋能传统 青年艺术家重构AI时代美学

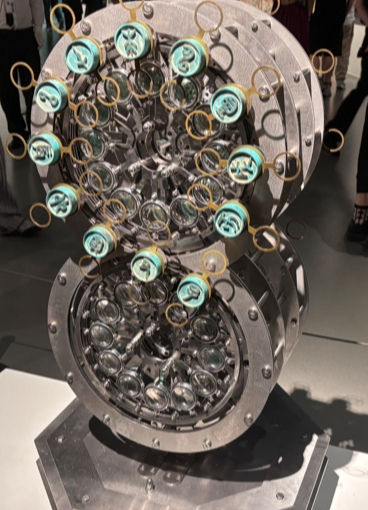

展厅中央,聂士昌创作的六尺弧形装置《六十仪》正以精密轨迹运转。作品正面镌刻地支生肖图腾,背面对应天干数字系统,其循环往复的运行轨迹恰如AI时代艺术创作在传统文脉与科技创新间的动态平衡。这件融合中国历法智慧与机械美学的作品,成为展览探讨人机关系的重要视觉符号。

聂士昌的《六十仪》

《滴动仪》

在C·PARK海粟文化广场D栋3层展区,《滴动仪》通过水滴扩散的动态涟漪,可视化呈现中国传统哲学体系。"装置中心的太极符号向外辐射八卦、九星、二十四节气等文化密码,形成类似数据可视化的信息图谱。"聂士昌在导览中介绍。艺术家进一步阐释,两件作品分别从时间维度(《六十仪》)和空间维度(《滴动仪》)诠释传统文化在数字时代的转译,后者集中体现"一生二、二生三、三生万物"的东方宇宙观。

展览同期呈现的苏永健装置《生命的丝线》,通过持续1000小时的机械吐丝过程,构建科技生命的隐喻系统;《画间渡——孔门七十二贤像信息失真可视化》运用数据图表技术解构历史人物传播轨迹;《有用的温度》则记录机械臂学习编织围巾的AI训练过程,展现人机协作的创造性可能。

展出现场

主办方透露,本届大展创新实施"艺术+城市"融合战略:携手上海地铁打造4号线艺术专列,使参展作品走进百万市民日常生活;发起"YoungV短视频计划",通过创作者视角记录艺术诞生过程;采用"专业评审+网络投票"双轨机制,联合小红书等社交平台构建线上互动矩阵;在展厅设置小宇宙App录音棚,邀请跨界嘉宾与观众共同录制艺术主题播客。

展览空间设计突破传统展陈范式,采用非对称布局原则,使不同尺幅作品形成高低错落的视觉节奏。这种充满"数字感"的布展方式,与青年艺术家作品中蕴含的先锋活力形成呼应。

Z世代艺术家崛起 数字原生代的创作宣言

本届大展参展艺术家均为1980年后出生的"数字原住民",其成长历程完整覆盖互联网技术发展周期,对数字工具的运用呈现天然亲和力。展览特别邀请15位跨界青年策展人组建核心团队,他们不仅参与作品遴选,更深度介入展览架构设计,通过多元视角构建与Z世代观众对话的策展体系。

首次担任美展策展人的新媒体艺术家李政钟分享策展心得:"面对数千件投稿作品,我们既要考量艺术水准,更关注作品能否代表数字时代青年的集体思考。15位策展人分属AI艺术、实验影像、潮流设计等不同领域,这种专业互补性确保了展览的多元生态。"

展出现场

策展人陆俊毅分析指出:"青年艺术家既擅长运用生成式AI、虚拟现实等前沿技术,也善于为水墨画等传统媒介注入当代基因。这种双向探索形成了独特的创作方法论。"

据统计,本届大展共收到海内外青年艺术家投稿4060件/组,最终遴选380余件/组作品参展,投稿量创刘海粟美术馆新馆复办以来历史峰值。展品类型突破传统书画、雕塑范畴,AI生成艺术、算法绘画、VR装置、潮流玩具设计等新兴形态占比显著提升,全面呈现数字时代艺术创作的跨界融合趋势。

展出现场

创办于1980年的上海青年美术大展,已成为见证中国当代艺术发展的重要平台。俞晓夫、丁乙、蔡国强等艺术名家均从这里起步,本届展览通过呈现AI时代青年艺术家的创作生态,或将孕育新一代艺术力量。作为改革开放后持续举办的重要青年艺术项目,大展四十年发展轨迹本身已构成中国当代艺术演进的鲜活档案。

展出现场