自古以来,译者便是沟通不同语言、文化和思想的关键纽带。进入21世纪,人工智能技术迅猛发展,翻译这一古老行业正经历深刻变革。在此背景下,译者如何调整自身定位、应对新时代需求,成为值得深入探讨的议题。

近期,知名译者陆大鹏先生推出新作《翻译的乐趣》,分享其对翻译工作与译者身份的独到见解。借此契机,播客节目《边角聊》邀请陆大鹏及其他三位具有翻译经验的嘉宾,共同围绕翻译展开对话。四位译者在节目中探讨了多个核心问题,包括优质翻译的标准、直译与意译的平衡、“翻译腔”的争议,以及人工智能崛起对翻译行业的冲击等。

以下精选对谈内容,以文字形式呈现,旨在引发读者进一步思考。

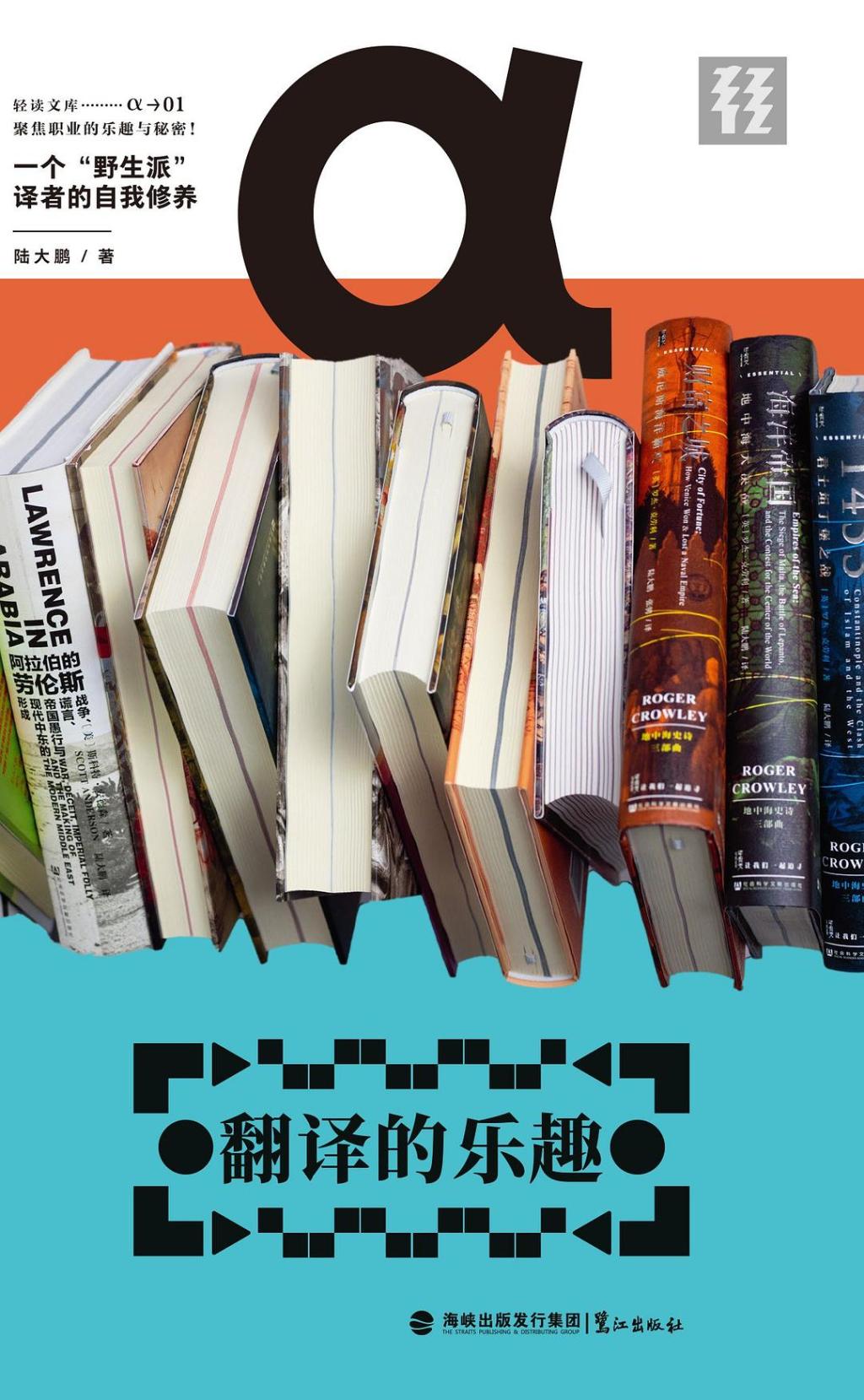

《翻译的乐趣》书封

对谈嘉宾:

陆大鹏,世界史学者,英德译者,代表作包括《德意志贵族》《巴比伦怪物:魏玛共和国犯罪鉴证实录》《翻译的乐趣》等,译有《阿拉伯的劳伦斯》等作品。

李思园,译者,译作涵盖《我们的箱根驿传》《岩田先生:任天堂传奇社长如是说》《并不想说坏话!无人敢评的吉卜力功过》等。

高伯樵,译者,译有《晚期帝制中国的科举文化史》《钢琴笔记》《音乐的阐释》《教父电影全剧本》等。

沙青青,历史学者、播客主持人,兼事翻译。著有《敌友难辨:冷战谍海轶史》《暴走军国:近代日本的战争记忆》等,译作包括《石川啄木》《使日十年》等。

如何界定优秀翻译与拙劣翻译?

伯樵:翻译质量的评判,关键在于是否满足目标读者的核心需求。

以通俗小说或新闻翻译为例,读者追求的是准确、流畅、易读的译文,符合这一标准即达到及格线。对于纯文学或严肃作品,翻译应尽量还原原文在母语环境中的阅读体验。学术著作的翻译则需确保术语准确、论证清晰,必要时可通过译序补充学术背景,文笔优美并非首要考量。影视字幕翻译需兼顾口语化与速读便利,特殊情况如莎剧电影除外。

陆大鹏:译者需量力而行。

优秀翻译应忠于原文、服务读者,避免炫技。同一文本可能存在多个合格译本,评判标准因具体情况而异。细微错误并非关键,只要译文能帮助读者理解内容,即具价值。翻译更多关乎“优劣”而非“对错”。

沙青青:译者需克制创作冲动。

翻译的首要任务是准确传达作者意图。非虚构与社科翻译相对直接,文学翻译则需兼顾语言风格与叙事节奏,挑战更大。

李思园:优秀翻译的基础是忠实。

译者需完整传递作者意图,包括行文风格。日本翻译家柴田元幸指出,忠实翻译往往使译文更显厚重。影视翻译需在忠实与口语化间取得平衡,避免误读或过度发挥。

“翻译腔”是缺陷还是特色?

陆大鹏:需具体分析。

所谓“翻译腔”若指错误翻译,自然不妥;若指“欧化中文”,则需结合文本类型与读者语感判断。中文本身已受外语影响,无需追求纯粹性。

李思园:“翻译腔”可视为特殊审美需求。

传统翻译追求“信达雅”,使译文如母语创作般自然;“翻译腔”则凸显翻译痕迹,适用于特定风格爱好者。未来翻译或可更精细区分受众,在“无痕”与“风格化”间选择。

沙青青:适度保留“翻译腔”或有必要。

例如,将“rat-race”译为“内卷”虽贴近当代读者,但可能破坏原文时代感。此时保持一定翻译腔反而更佳。

伯樵:不排斥合理“翻译腔”。

译者应调整不符合中文习惯的句式,但适当保留异域感无可厚非。学术翻译中,适度翻译腔有助于还原原文逻辑,过度流畅反可能失真。

译者是否有自由发挥余地?直译与意译如何抉择?

陆大鹏:空间有限。

译者应避免过度发挥,直译与意译需灵活运用。

沙青青:可调整语序,但不宜大幅改写。

意译易变成转述,需谨慎对待。

李思园:自由不等于随意更改原意。

译者可调整句法结构,提升阅读体验。选择直译或意译时,可设想作者如何用中文表达,难以抉择时以忠实为首要原则。

伯樵:需具体分析。

译者创造性需以忠实原文、满足读者需求为前提,避免过度自信或损害原文神韵。

小说与非虚构翻译有何异同?如何看待可译性?

陆大鹏:翻译难免损失原意。

文学爱好者应尽量阅读原文,非虚构翻译对文笔要求相对较低。

伯樵:例外普遍存在。

通俗文学可能涉及高雅内容,学术著作亦需注重文韵。字幕翻译需保留原作风格,如《是,大臣》的官腔讽刺。

沙青青:日语外来语翻译为例。

单纯音译可能丧失内涵,真正翻译需传达意蕴。

李思园:日语书写系统增加翻译难度。

平假名、片假名与汉字的情感色彩难以完全传递,需灵活处理。

译者核心素质是什么?外语与母语孰重?

陆大鹏:理想是学贯中西。

实践中,外语优秀胜于母语出众。

李思园:母语能力至关重要。

翻译挫败常源于中文表达不足,但可通过经验积累改善。

伯樵:自律与责任心是关键。

每日坚持翻译胜过临时突击,中文质量直接影响读者体验。

AI对翻译行业的影响几何?

陆大鹏:AI在应用文翻译中表现优异。

社科翻译AI已超部分人工水平,但出版仍需人工润色。文学翻译无绝对免疫力,未来仲裁者可能减少,翻译能力或逐渐退化。

李思园:AI缺乏感官与文化理解。

如颜色词汇需视觉验证,文化词需背景补偿,AI翻译易流于表面。

沙青青:AI或超越普通译者。

如同机器人反问人类创造力,AI可能完成曾属人类的任务。

伯樵:人机协作成趋势。

AI提升效率,人类负责优化与校对。不同文本类型需人类参与度各异,诗歌翻译仍以人工为主。