1946年4月,著名考古学家李济(1896-1979)曾赴日本进行了一次重要访问。李济之子李光谟在回忆录《从清华园到史语所:李济治学生涯琐记》中对此行有所记载,但细节描述较为简略。重新梳理李济战后访日的背景与活动,有助于揭示中国在二战结束后追索流失文物的艰辛历程。

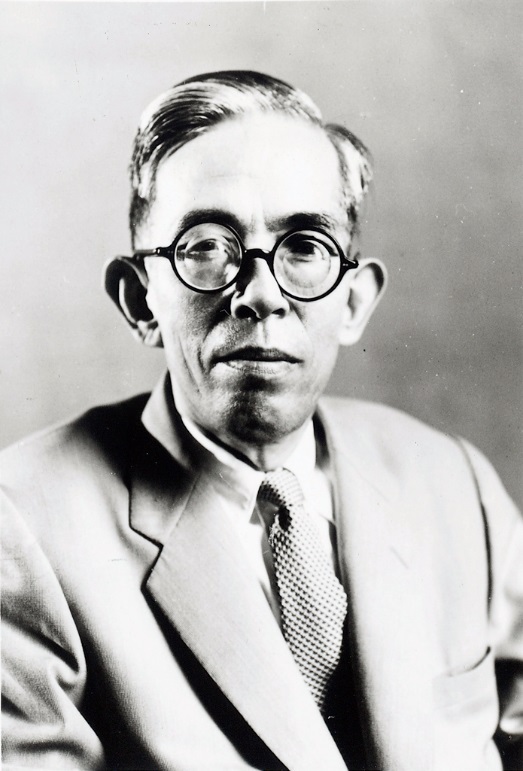

李济

代表团成员赴日

1945年8月15日日本投降当日,李济立即召集中央博物院同人庆祝,并指出战后肩负着文物回收与清理的新使命。李光谟回忆称,这些工作虽超出本职范围,但关乎国家文化遗产主权,李济作为顶级文物专家义不容辞。

李光谟提及的"战区文物接收机构"实为重要线索。日本投降后,国民政府迅速启动战后赔偿与接收工作,其中文物追索成为关键环节。1945年11月,行政院将原战时文物保存委员会改组为清理战时文物损失委员会,下设古物、图书等专项小组。该委员会由杭立武任主任,李济、梁思成担任副主任,汇聚了马衡、蒋复璁等权威专家。

李济自1934年起兼任中央博物院筹备处主任,这一身份使其在委员会中发挥核心作用。该机构前身可追溯至抗战时期的文物保护机制:1937年教育部已开始统计文教损失,1943年蒋介石指示成立赔偿文化事业研究会,1944年正式成立战时文物保存委员会。战后委员会在平津、东北等地设立办事处,李济曾亲赴长春、北平等地参与文物清点。

值得注意的是,李济访日身份实为"驻日代表团"顾问。原定1945年赴日调查团因盟军总部建议改为派遣专家,李济与张凤举遂以盟国对日理事会中国代表团顾问名义赴日。中国驻日代表团下设教育文化组,专责追索战争期间被劫文物。徐森玉曾忆及李济在此项工作中贡献卓著。

对于傅斯年不满李济借调的说法,李光谟的记述可能存在片面性。傅斯年虽重视学术专职,但于民族大义面前,当支持文物追索工作。李济本人曾表示,此次东渡是"追寻民族灵魂之旅"。

李济(左二)与傅斯年(右二)

在日调查经过

1946年3月底李济抵日后,首先与盟军总部史克门少校接洽。4月7日考察东京帝室博物馆时,发现展品全为日本文物,未见中国藏品。在东京帝国大学考古学研究室,李济目睹了大量来自中国各地的文物标本,包括殷墟甲骨、甘肃彩陶等,但日方声称发掘品存于北平的说辞显系推诿。

转赴京都后,李济重点考察了京都帝国大学和东方文化研究所。该校梅原末治教授展示的青铜器研究及黑陶收藏令人瞩目,但东方文化研究所战时沦为文化侵略机构的事实使其愤慨。水野清一等人自称大同发掘品存于当地县衙的托辞,连盟军官员都难以采信。实际上该所藏有大量盗掘自云冈、龙门的文物。

在私人收藏方面,住友家族"泉屋"的青铜器、藤井善助的天龙山石刻等珍品令李济痛心。他曾与盟军总部商讨战争起算时间、赔偿标准等关键问题,初步达成从"九一八"起算、按证据归还等共识。5月返程前,这些非正式协议为后续追索奠定基础。

梅原末治

归国后续影响

尽管盟军总部1946年6月颁布劫物归还政策,但繁琐的申报程序与麦克阿瑟对日绥靖政策使追索成效有限。至1949年,经核验归还的文物仅2000件,相较巨大损失可谓九牛一毛。李济返国后未再参与具体工作,仅留下《赴日小记》及工作报告,其中提及寻找"北京人"化石未果的遗憾。

裴文中信件显示,日方学者高井冬二等对周口店文物下落讳莫如深。李济此次访日虽未实现大规模文物回归,但开启了战后追索的先声。其考古学生涯中以殷墟发掘最为辉煌,而此次日本之行作为特殊历史片段,深刻揭示了民族文化遗产保护的艰巨性与历史警示意义。

主要参考文献

[1]李光谟.从清华园到史语所:李济治学生涯琐记(修订本)[M].北京:商务印书馆,2016

[2]孟国祥.大劫难:日本侵华对中国文化的破坏[M].北京:中国社会科学出版社,2005

[3]王元化主编.学术集林(卷四)[M].上海:上海远东出版社,1995

[4]孟国祥.调查和追偿日本劫夺我国文物工作述要[J].民国档案,1992

[5]韩文琦.抗战时期日本侵占中国文物述论[J].南京政治学院学报,2012

[6]中国第二历史档案馆."北京猿人"骸骨化石失踪及追查经过(上、下)[J].民国档案,1996

[7]徐文堪.记先父徐森玉先生二三事[J].文物天地,1998

[8]武志敏.战后中方驻日代表团活动探究[D].华东师范大学,2019