《故宫博物院藏品大系》精选展品实录 李韵/光明图片

故宫博物院的文物清查工作跨越百年,从清室善后委员会时期起步,历经抗战岁月、新中国成立乃至新世纪浪潮,始终持续推进。据统计,1949年之前共完成三次清理,而1949年至2010年间则系统开展了四次大规模清查。

新中国成立后的首次清理始于1954年,持续至1965年。前六年对全院文物实施殿宇逐室清点、分类建档,后五年进一步定级建账,实现物账对应。面对清宫遗存真赝混杂的庞杂局面,故宫人仅用十年便完成基础整理,并建立保管规范,使文物管理步入正轨。

此次清理中,从次品堆甄别出2876件文物,含500余件一级珍品。如曾被误判为仿作的宋徽宗《听琴图》经鉴定确认为真迹;商代三羊尊重见天日,被定为青铜精品;另发现大量宋代名窑瓷器,包括哥窑葵瓣洗、龙泉青釉弦纹炉等旷世之作。

这些珍宝长期湮没的原因多样:或为清末人员隐匿于建筑缝隙,或被误归为次品赝品,亦或与非文物混杂未辨。此次系统筛查使它们重获文化身份。

第二次清理(1978-1980年代末)聚焦完善库存管理,针对前期未竟工作查漏补缺。

第三次清理(1991-2001年)恰逢地下库房工程竣工,十年间六成文物迁入新库。故宫同步修订管理制度,夯实数据基础,为数字化转型铺路。

虽经数代整理,但因宫廷藏品数量庞大、种类繁复及认知局限,故宫文物总量长期未能精确统计。

第四次清理(2004-2010年)结合古建大修,开展历时七年的“账卡物”三核对工程。通过系统点验、鉴定定级,终使180余万件藏品实现精准建档。

本次突破性进展在于对十余万件“文物资料”的再甄别。这类介于文物与普通物品之间的藏品,因伤残或价值认知不足曾被低估。如两万余件清代帝后书画、83件“样式雷”烫样等,经重新审定后均升格入文物账。

同时调整文物等级体系:纠偏60年代定级中的局限,对一级品降伪存真,二级精品升级补位,并对宫廷器物价值进行重估。

至2010年底,故宫藏品总数精确至1,807,558件(套),珍贵文物占比93.2%,占全国馆藏珍贵文物总量的41.98%。涵盖古籍60万件、陶瓷36.6万件、织绣18万件等,首度实现“一物一账”的精准管理。

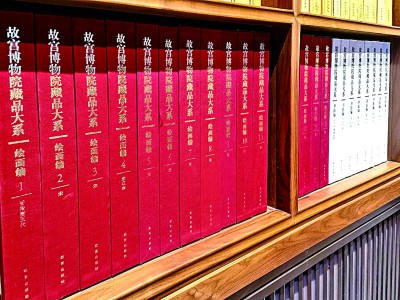

基于清理成果,故宫出版《故宫文物藏品总目》接受社会监督,并启动《故宫博物院藏品大系》编纂工程,精选15万件代表性文物分类出版,推动文物研究与国际交流。

(作者:单霁翔,故宫博物院原院长)