利用暑期及课余时间参与实习以丰富求职履历,已成为当代大学生群体的普遍行为。

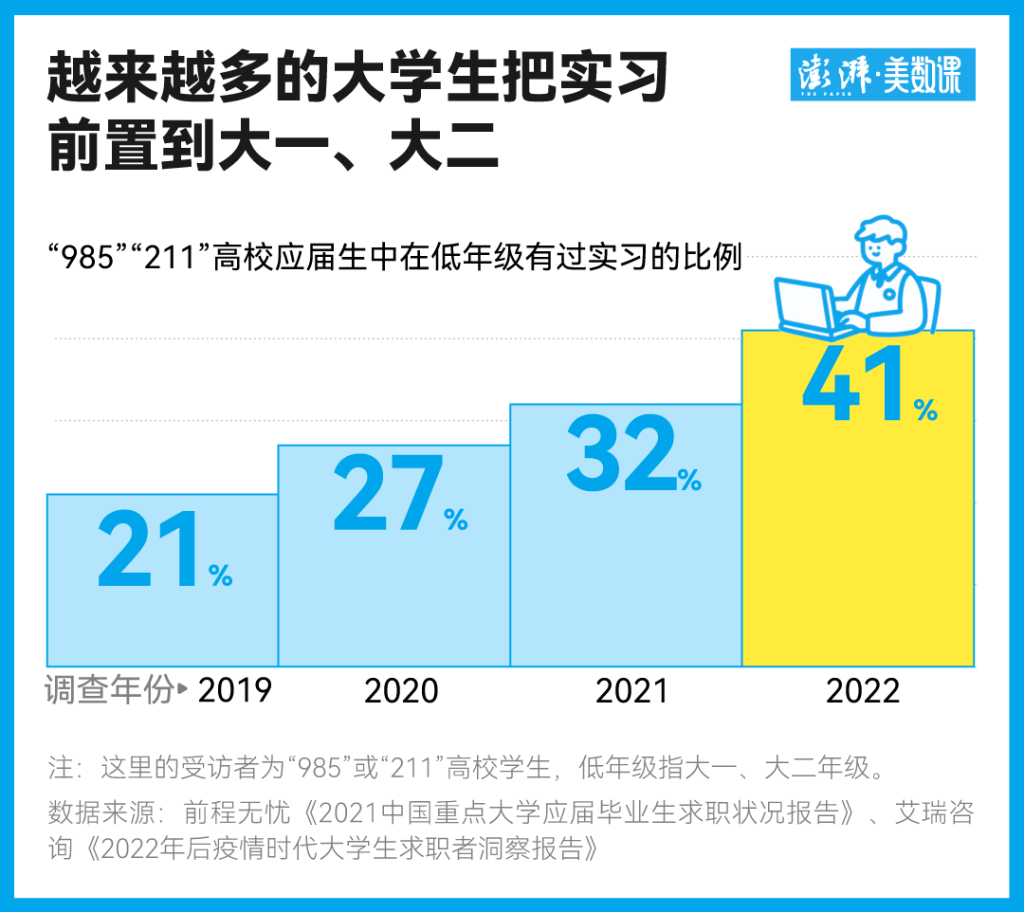

为增强个人就业竞争力,部分大学生将首次实习时间大幅提前,甚至在大一、大二阶段便开始积极寻求见习机会。艾瑞咨询2022年调研数据显示,"985""211"高校应届毕业生中,低年级(大一/大二)开始实习的比例达41.1%,非"双一流"院校学生该比例更高,达到59.5%。对比2019年同类数据,名校毕业生低年级实习比例仅为21%,三年间实现翻倍增长。

大学生实习时间前移的驱动因素

校园招聘中的硬性要求成为推动实习低龄化的关键因素。上海某金融院校会计学大二学生罗婷在接受《工人日报》采访时坦言:"今年多家企业校招明确要求三段以上实习经历,让我对就业前景感到焦虑。"

不仅全职岗位,实习招聘市场同样出现"实习经验门槛"。"求职需要实习经历,找实习也需要实习经历"成为普遍困境,有大学生在6月实习招聘季无奈调侃:"难道要从出生就开始规划垂直就业路径?"

实习价值攀升伴随求职难度激增

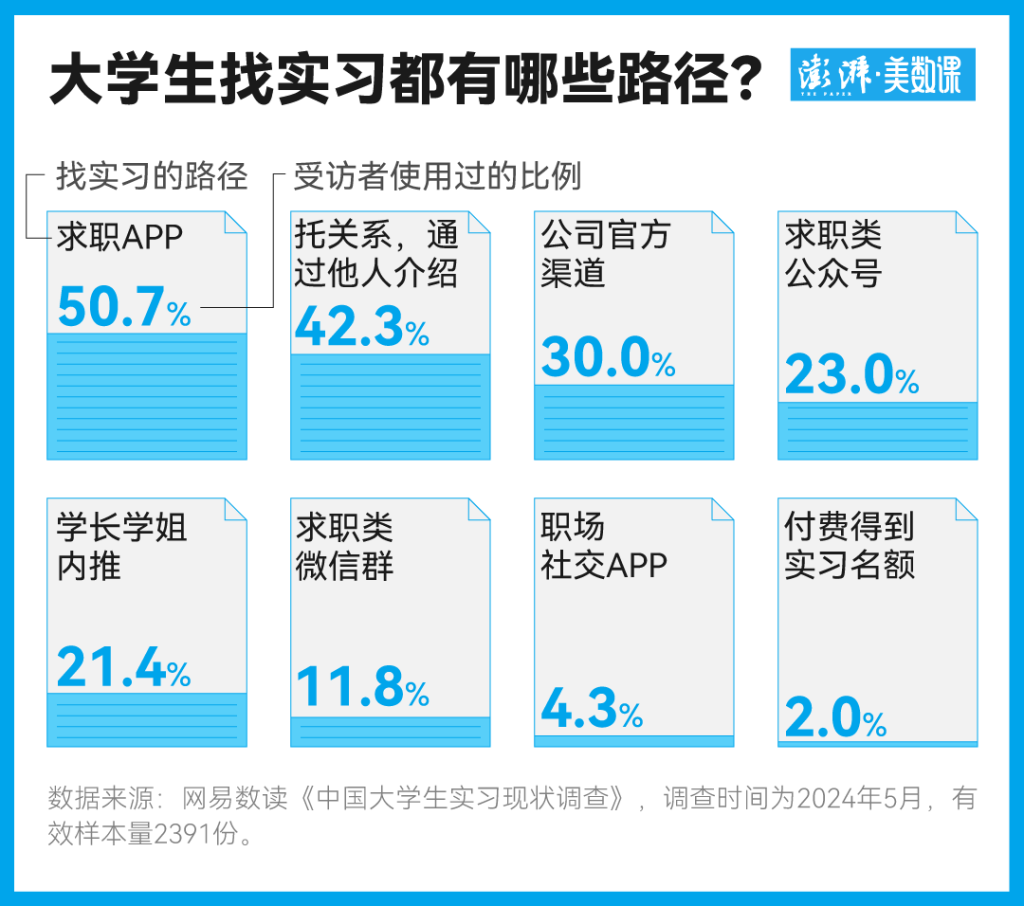

网易数读2024年问卷调查显示,50.7%的受访者通过Boss直聘等求职平台寻找实习机会。尽管线上投递便捷高效,但岗位竞争进入白热化阶段。

新闻传播学专业刘同学向澎湃新闻透露,暑期实习招聘期间,她通过求职App与近400位HR建立联系,成功投递50余份简历,最终未获得任何面试邀约,"感觉像在全网求关注的求职者,迫切希望HR能浏览我的简历。"

内推与付费成实习新渠道,2%学生斥资购买实习机会

除主流招聘平台外,42.3%的学生通过人脉关系获取实习,23.0%借助学长学姐内推。更有2%的大学生选择付费购买实习名额,部分"小黑工"岗位成交价高达近万元,且无法进入企业正式人事系统。

高竞争实习岗位暗藏"打杂陷阱"

与激烈求职形成反差的是,多数实习生面临实际收获与预期脱节的困境。

广州某传媒学院广告专业大二学生阿杰分享暑期实习经历:在广告公司实习一个多月期间,主要负责会议纪要整理与资料搜集工作。"带教老师说会议纪要撰写是重要能力培养,但我认为这就是重复性杂务。"

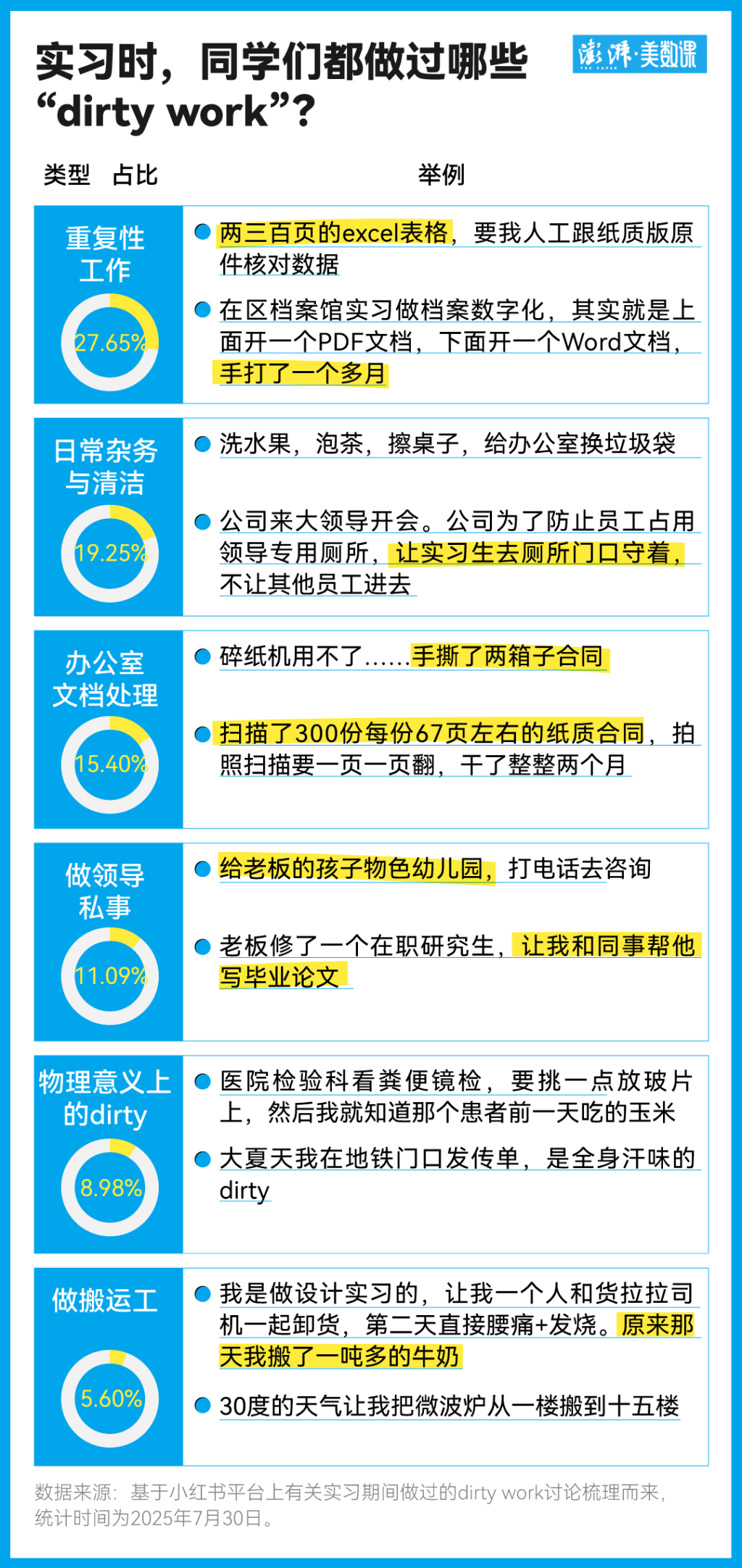

实习生群体常用"mentor"称呼带教导师,将基础性工作戏称为"dirty work"(杂活)。美国学者埃亚勒·普雷斯在《脏活:必要工作的道德伤害》中,将其定义为社会必需但令人不适的职业类型。即使在重要项目中,实习生往往承担着枯燥却关键的执行环节。

澎湃新闻通过社交媒体调研发现,约30%的实习"杂活"集中在表格核对、文档整理等重复性工作。有学生调侃:"实习后才知道Excel表格上限可达104万行。"

除常规杂务外,部分实习生需处理领导私人事务,包括代上MBA课程、协助子女择校等,形成"职场保姆"现象。媒体此前报道显示,低年级实习生普遍从事文件打印、外勤跑腿等边缘性工作,核心业务参与度极低。

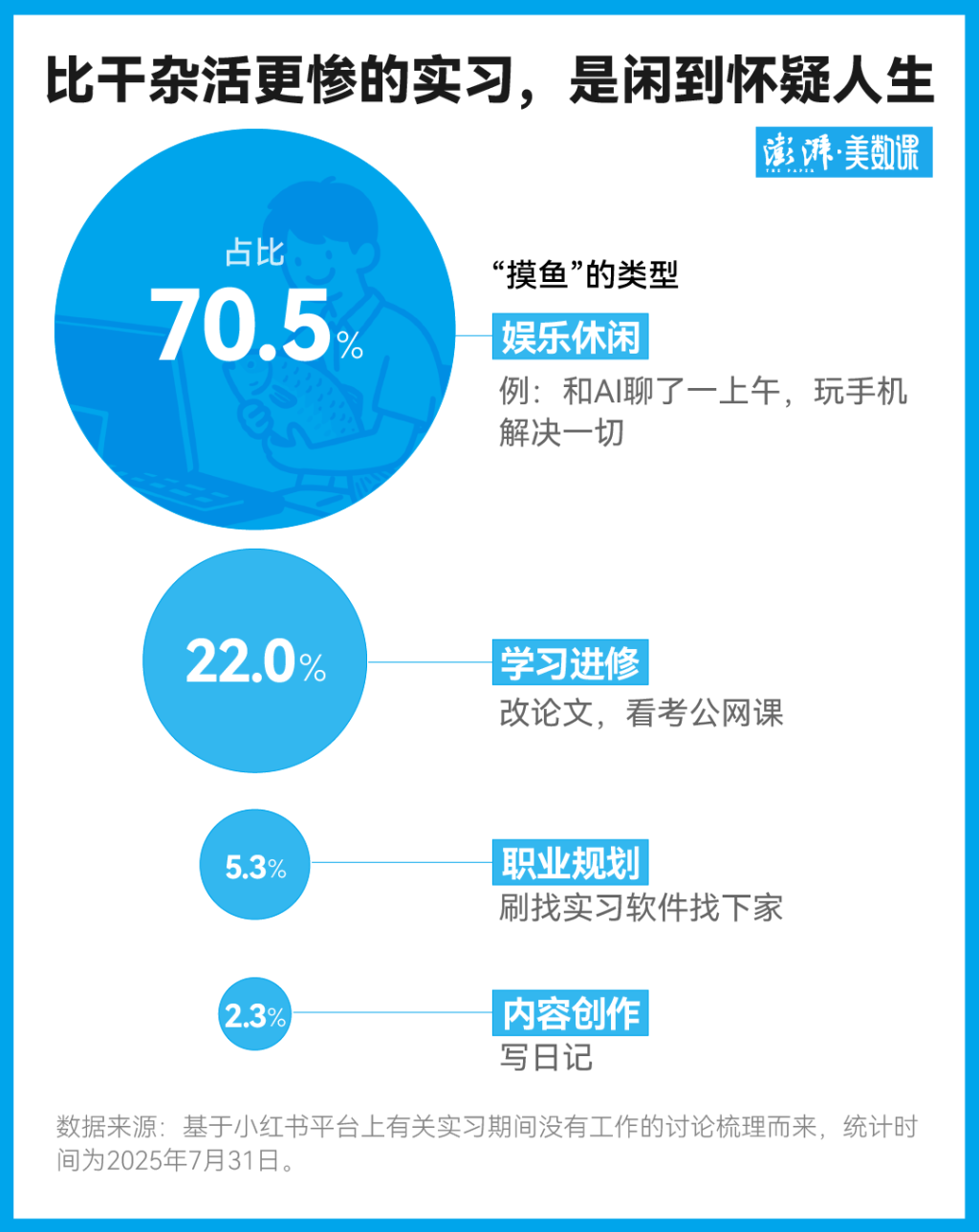

"无活可干"成实习生新焦虑

多位实习生反映,简单工作由带教自行完成,复杂任务又不敢交付实习生,导致"中间地带"的实习生常处于无事可做的状态。调查显示,70%的闲置实习生选择"摸鱼"度日,包括AI聊天、文档阅读小说等;20%将工位转为自习室,用于论文写作或备考;少数学生则主动观察学习项目运作逻辑,进行"经验偷师"。

实习前置的多维价值解析

大一即开始媒体实习的赵辉表示,早期实习帮助她实现了能力培养与社会需求的精准对接:"学校教授的报纸排版课程仍使用方正飞腾软件,但实习导师告知该工具已被行业淘汰,让我及时调整学习方向。"

中国劳动关系学院孟泉副教授分析,"过度实习""过早实习"现象反映两大矛盾:高校人才输出与企业实际需求的错位,以及专业教育与职业发展的脱节。这导致部分学生因缺乏实习成果而焦虑,担忧影响简历质量与转正机会。

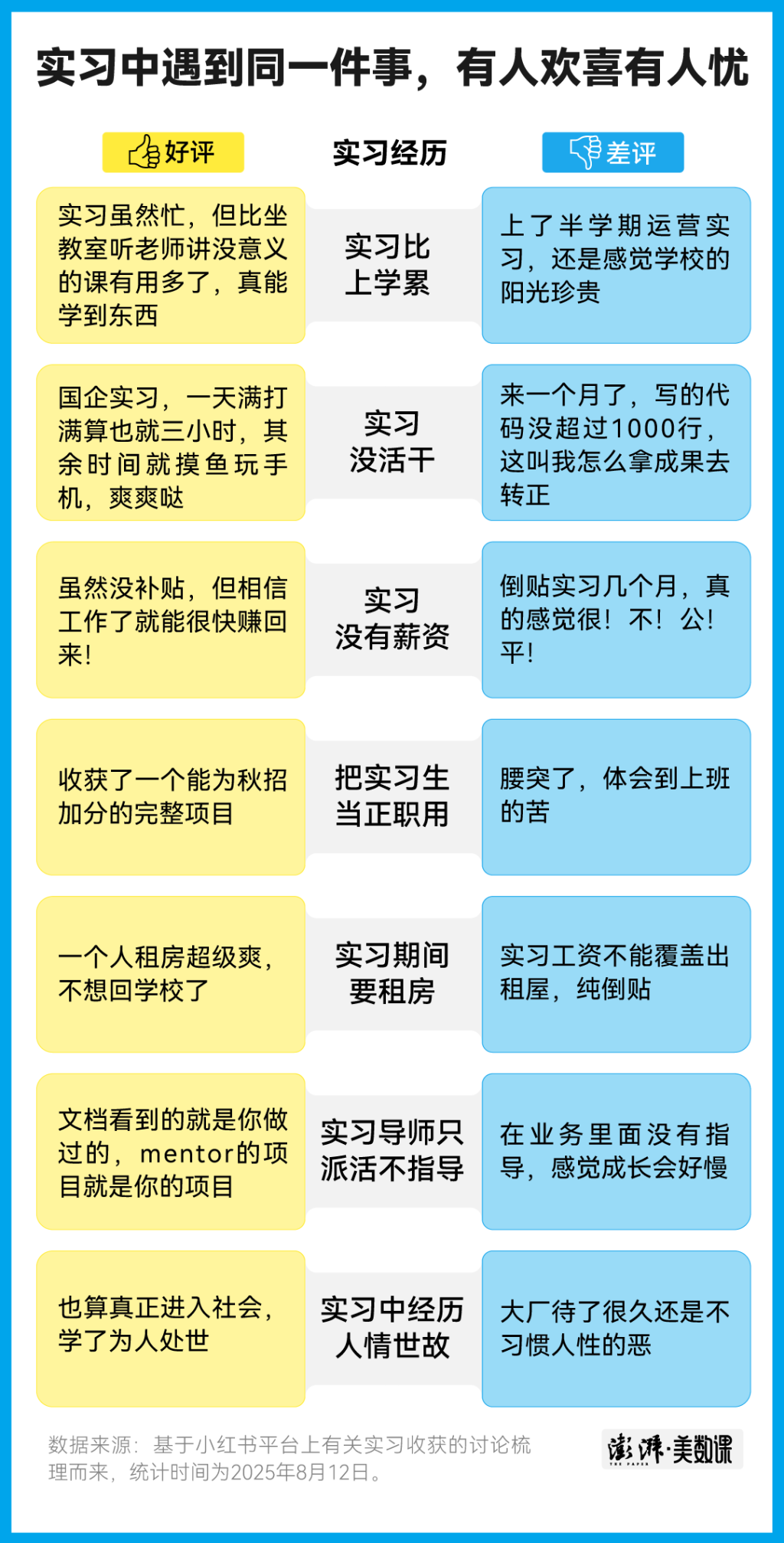

实习作为大学生接触社会的初次体验呈现多元评价:有人认为业务实践比课堂学习更实用,有人重新认识校园学习价值,有人通过薪资收获独立喜悦,也有人体会到异乡漂泊的艰辛。

智联招聘报告:61.8%毕业生认可实习价值

《2024年大学生就业力报告》显示,38.7%的应届生认为实习"比较有用",23.1%认为"非常有用"。在已获offer的毕业生中,38.9%将相关实习经历列为求职成功的关键因素。

尽管普遍反感"杂活实习",但学生群体仍重视实习的能力积累价值。实习同时提供职业试错机会,帮助大学生认清岗位真实状况,明确职业定位,形成更理性的就业规划。