梁小曼(1974-2024)

与小曼的相识已近十载,我们曾在香港、珠海、深圳等地数度相聚。初次邂逅似是在某届香港国际诗歌节,彼时我们同为诗集译者;深圳的金丝燕老师读书会上,承蒙北岛老师主持,会后聚餐亦有她相伴;2018年秋,我在珠海无界书店主持了以"我们这个时代的诗人"为主题的小曼与陈东东诗集发布会。当日她长发及肩,一袭深灰色连衣裙搭配橘色耳机——那是东东送的生日礼物,格外醒目。谈及陈东东的名字在潮汕话中发音如"当当当"的钟声,我俩在咖啡厅笑作一团,东东则在旁含笑不语。她清脆的笑声,至今仍似风铃般在耳畔回响。

疫情期间,我们常通过微信交流健身养生心得,亦在脸书互相关注点赞。虽多次相约深圳聚餐,却总因琐事错过。2023年《红的因式分解》出版后,她寄来一册,扉页以清秀小楷题字:"亲爱的黄峪指正,小曼"。我当即应允撰写书评,然动笔后因心绪不佳搁置良久。同年年底某日清晨,我们微信语音畅谈两小时直至手机没电,她亦需赴医院就诊。那次谈话触及诸多私密心事,彼此皆敞开心扉,这份信任与缘分尤为珍贵。后来我重拾状态,却仍未完成书评,想来小曼会懂这份拖沓——她诗集中那篇《我想做一只虚空缓慢的龟——答敬文东》的访谈标题,便是最好的注脚。

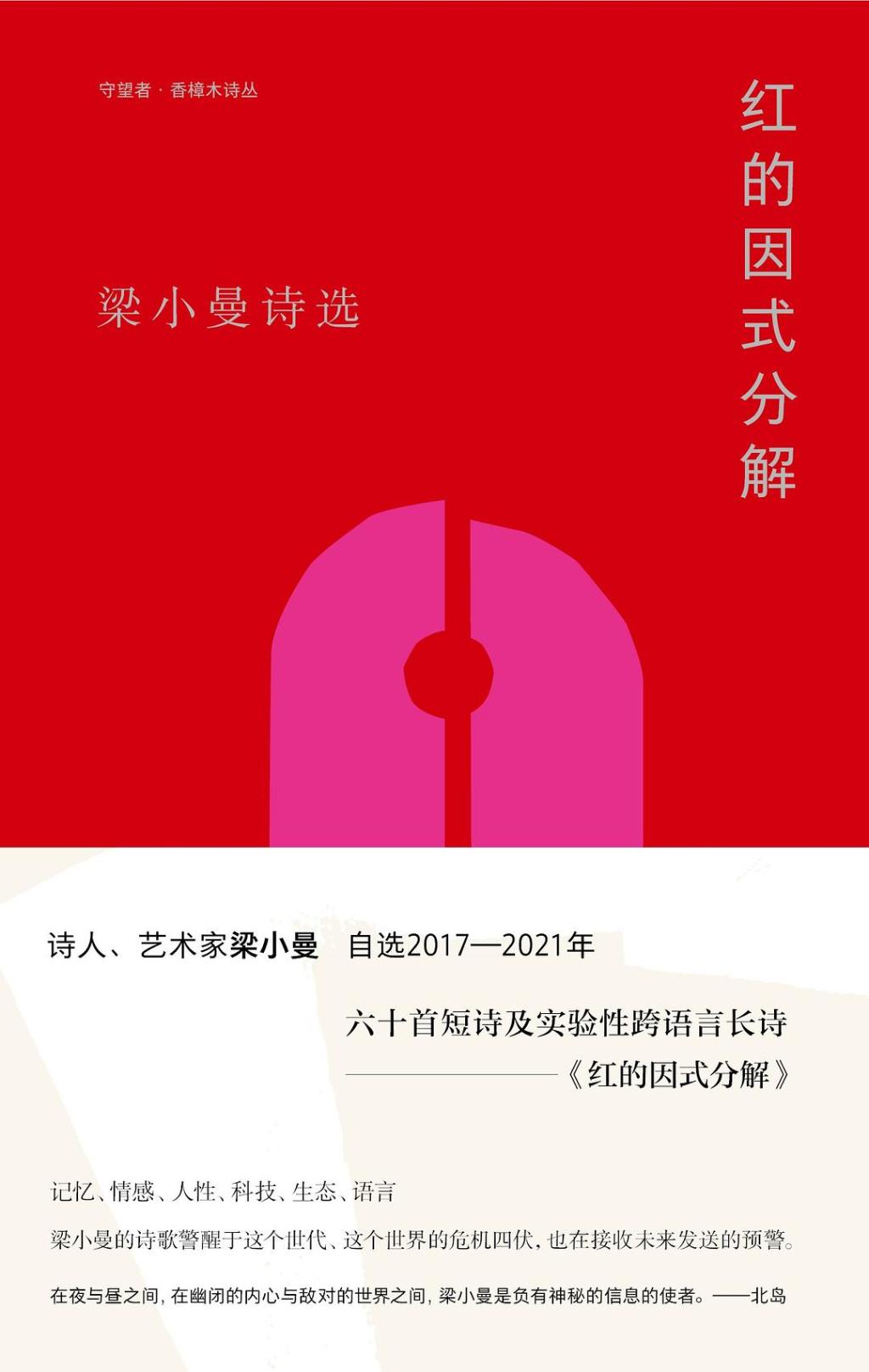

《红的因式分解:梁小曼诗选》,梁小曼著,南京大学出版社|守望者,2023年2月出版,180页,52.00元

诗歌创作中的"系统故障":抵抗与修复的双重变奏

访谈中小曼曾言:"现实的层面,我如此专注诗与翻译的手艺活,它们帮助我抵消了外部世界无处不在的暴力。"(145页)此言令我深有共鸣。每当陷入迷惘,我亦会择选挚爱作品翻译——长篇文章或短诗,在文字转换间进入无我之境,化身作者与读者的心灵媒介,于诗歌翻译中寻得精神庇护所。

小曼提及2013至2017年间的创作低谷,坦言曾陷入写作的"系统故障"。她在访谈中这段自述尤为动人:

2017年,我在山海之间生活近三年,某一天,并不热衷大海的我突然想开车到遥远的另一段海滩。那时是冬天,我知道海边将很僻静。我们来到那个逢淡季而景物萧条的小镇中漫步时,我忽然听见一个陌生的声音——虽然还很轻,我却瞬间辨认出,它是一个值得捕捉下来的声音。我当即写下了《较场尾》。从这首诗开始,我转入写作的另一个阶段。(147页)

"声音"恰是贯穿《红的因式分解》的核心意象。诗集终章的同名诗作开篇便引用Octopus Octavian诗句:"不再发出无意义的声音。"而《较场尾》中那神秘声响究竟为何?我重读全诗探寻答案:

较场尾

开车从大梅沙出发

公路的左边是荒凉的山

右边,能看见白茫茫的海

我们穿过鹅公岭隧道

沿路没有什么车

较场尾也没有什么人

我们走在大海与半遮掩的

客栈之间

那些客栈有着蓝色的

白色的,粉红色的外墙

门口有趴睡的狗

没有猫。没人招呼我们

也没人阻扰我们

我们随随便便地

闯入原住民的村落

酒吧、客栈和海鲜档

经过一块"艳遇高发地"的木牌

来到大海的面前

冬天阴郁苍白

大海也乏味无聊

我们举起食指和中指

拍美颜照,仿佛要证明

冬天和大海,以及我们

确凿无疑地存在着

诗中未见喧嚣——睡犬静默,人迹杳然,大海沉寂。这微弱而陌生的声音,或许源于内心深处,亦或来自冬日小镇的萧瑟。深圳作为"时间就是金钱"的特区,电动摩托穿梭不息,节奏甚至超越香港。在这喧嚣都市中,人们步履匆匆,无暇聆听心声。小曼在《声音》一诗中便描绘了这般都市杂音:

它落在低处

城市边那条漆黑的河

周围的声音越来越高

打桩机,乌鸦飞向枯枝

沸腾的生活,污水汩汩从

管道流向我们的喉咙

你被一个声音带走

像无辜的气球

园里的兽在等候夜晚

白天使它们躁动

漆黑的河使它们躁动

你被一个声音带走

是那流水,腥味的人

所需要的一切

园里的兽在等候夜晚

月亮洗刷这个世界

让它变回可理解之物

远离都市喧嚣,重获内心宁静——这或许正是小曼与东东2014年迁居山海之间的缘由。她曾坦言:"在这个略感荒凉的地方生活、写作、散步、思索、适度外出,去履行一个诗人的责任,参加诗会或者别的写作衍生动作,内心得以保持平静。这种生活一定程度上修复了我的内心,滋养了我的写作与习艺。"(146页)

2022年6月,深圳。

在我看来,"系统故障"具有双重意蕴:既是诗人对都市机器化生存的批判——城市如精密系统,人们沦为维护效率的零件,建筑轰鸣与交通噪音被标榜为进步之声,地铁车厢内的静默更显机械冰冷。这种《摩登时代》式的生存状态,恰如威廉·布莱克在《伦敦》中揭示的精神桎梏:

London 伦敦

I wander thro’each charter’d street,

Near where the charter’d Thames does flow.

And mark in every face I meet

Marks of weakness, marks of woe.

我在伦敦每条特许街道上徜徉

在这些街头边上泰晤士河流淌

我见到的每张脸上都有印记

印记来自软弱,也来自悲伤

In every cry of every Man,

In every Infants cry of fear,

In every voice: in every ban,

The mind-forg’d manacles I hear

在每个男人的呐喊声里

在每个孩子恐惧叫唤中

在每个声音里,在每个禁令

思想锻造的镣铐中我侧耳倾听

How the Chimney-sweepers cry

Every blackning Church appalls,

And the hapless Soldiers sigh

Runs in blood down Palace walls

扫烟囱的人怎样哭喊

漆黑的教堂令人慌张

潦倒的士兵低声哀叹

鲜血流淌在宫墙上

But most thro’ midnight streets I hear

How the youthful Harlots curse

Blasts the new-born Infants tear

And blights with plagues the Marriage hearse

但我在午夜街道上更多听到

年轻妓女咒骂连连

新生婴儿爆泪哭闹

而婚礼灵车在瘟疫中凋蔫(笔者自译)

城市声景研究近年备受关注,《荒野之声:地球音乐的繁盛和寂灭》便警示声音多样性危机背后的生态与文化割裂。小曼的"系统故障"亦是对肉身病痛、时代症候的温柔反抗——其诗中声音意象丰富多元:

长夜里枯坐/倾听神的声音(《暴力》)

沐浴不断返回声音,如同葡萄籽,总落入泥土(《葡萄》)

他的声音被烫金的《刑法哲学》压得很薄(《体面生活》)

你看着一堆诗集,不知道从何读起/忽然想到,十月的某个夜晚,某个荒凉的城市/某家酒店公寓里传来男欢女爱的声音(《酒店》)

从幽暗的房间醒来,有一刻/你寻觅着一种神秘黑鸟的声音,它/经常落在你散步的小径/种植的某种南方的树上,发出嘶哑的叫声,你的心为之颤抖……(《虚拟世界》)

灰色的屋容纳着风暴/仿佛是星球的中心——/是她们命运的枢纽/必有什么隐藏在风暴中/让声音全部消失/哭泣的母亲,抚摸着她的手/蜈蚣穿过赤月峡谷/许多年后/曾被消音的一切/嘶嘶地响起——/那装了扩音器的悔疚(《悔疚》)

这些声音皆源于生命体验的深处。正如小曼在《札记:与诗有关》中所言:"我的诗歌直接来自声音,借用古老的吟游诗人的说法:'神明将歌谣注入我心中