《厚土无疆:古代中国的今生与来世》,[英]杰西卡·罗森著,李晨、陈北辰译,中信出版集团,2025年9月出版,495页,88.00元

国际汉学权威杰西卡·罗森(Jessica Rawson)教授新作《厚土无疆》中文版重磅面世,这部聚焦中国早期文明形成关键阶段的学术专著,以独特视角解码中华文明基因。全书跨越约公元前3200年至公元前3世纪末(秦帝国统一前夕)近三千年青铜时代,突破传统文明史叙事框架,精选12处具有里程碑意义的考古特殊埋藏,构建起一幅兼具时空深度与文明广度的历史画卷。与同类著作相比,本书创新性采用"赋格曲式"结构,通过对反山墓地、陶寺大墓、殷墟亚长墓等典型案例的层层剖析,系统阐释中国早期国家文明的独特性、欧亚大陆文化交融轨迹及与世界主要古文明的发展同步性。这种以点带面的叙事方式,使读者得以沉浸式体验早期中国文明的壮阔历程,堪称一场穿越三千年的文明探索之旅。

杰西卡·罗森

一、考古实证:文明探索的科学基石

本书最鲜明的学术特色在于其深厚的考古学根基。不仅所有案例均源自近半个世纪中国考古重大发现,更将考古学方法论贯穿全书分析体系。这种研究路径为理解早期文明提供了科学的时空坐标与物质证据支撑。

19世纪丹麦考古学家汤姆森提出的"青铜时代"概念,经英国考古学家柴尔德"城市革命"理论的创造性发展,为本书奠定了核心分析框架。书中精选的反山M12大墓、陶寺遗址、殷墟亚长墓等案例,均生动展现了青铜时代社会复杂化进程的典型特征:超越常规的墓葬规模、珍贵物资的集中调配、跨区域技术传播与社会层级分化。这些考古实证共同勾勒出中国早期国家形成的物质文明轨迹。

亚长的青铜手,和他一起葬于其位于安阳殷墟宫殿宗庙区附近的墓葬,这使他在死后仍能守卫这座晚商时期的都城。

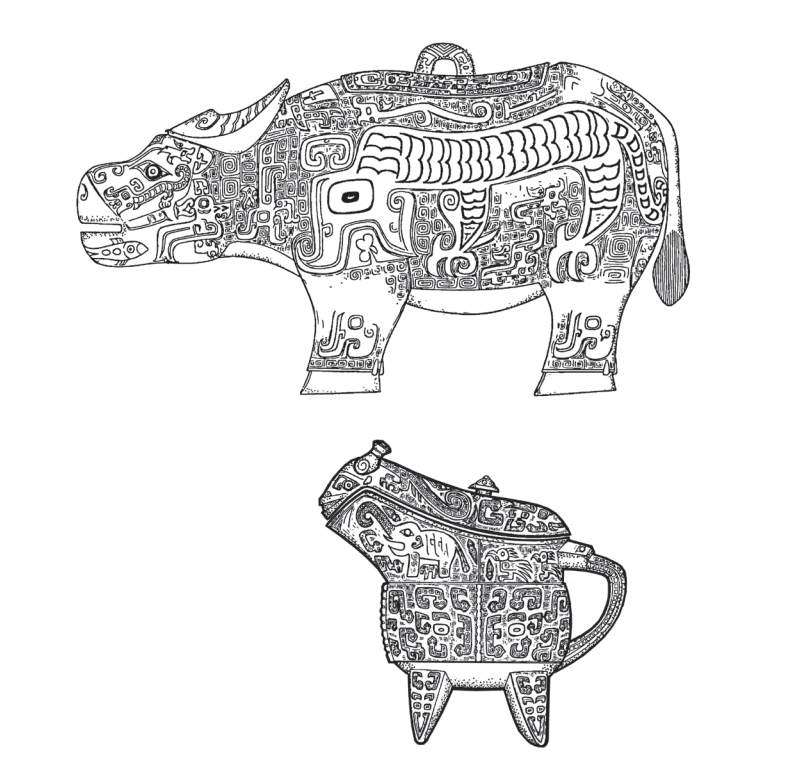

亚长牛牺尊,长四十厘米;盛酒器,觥,通高十八点七厘米,有吉祥的寓意。

书中案例虽统称"墓葬",实则涵盖了多元考古学内涵。反山、陶寺、梁带村等遗址呈现的权贵墓地群,秦始皇陵兵马俑坑等附属设施,以及三星堆埋藏坑等特殊祭祀遗存,共同构成"有意埋藏"的考古学谱系。这种严谨分类体现了作者对中国考古学材料的深刻把握——无论是王陵祭祀坑还是窖藏遗存,均属承载特定文化意义的"特殊埋藏",与日常废弃物"灰坑"共同构建起完整的考古学文化图景。值得注意的是,三星堆等遗址的最新考古发现持续为研究提供新视角,反映了本书内容的前沿性与开放性。

秦始皇陵兵马俑是世界上最伟大的成就之一。成千上万有组织的工匠共同完成了这一创造,他们显然遵循了一位强大统治者的野心和指示。

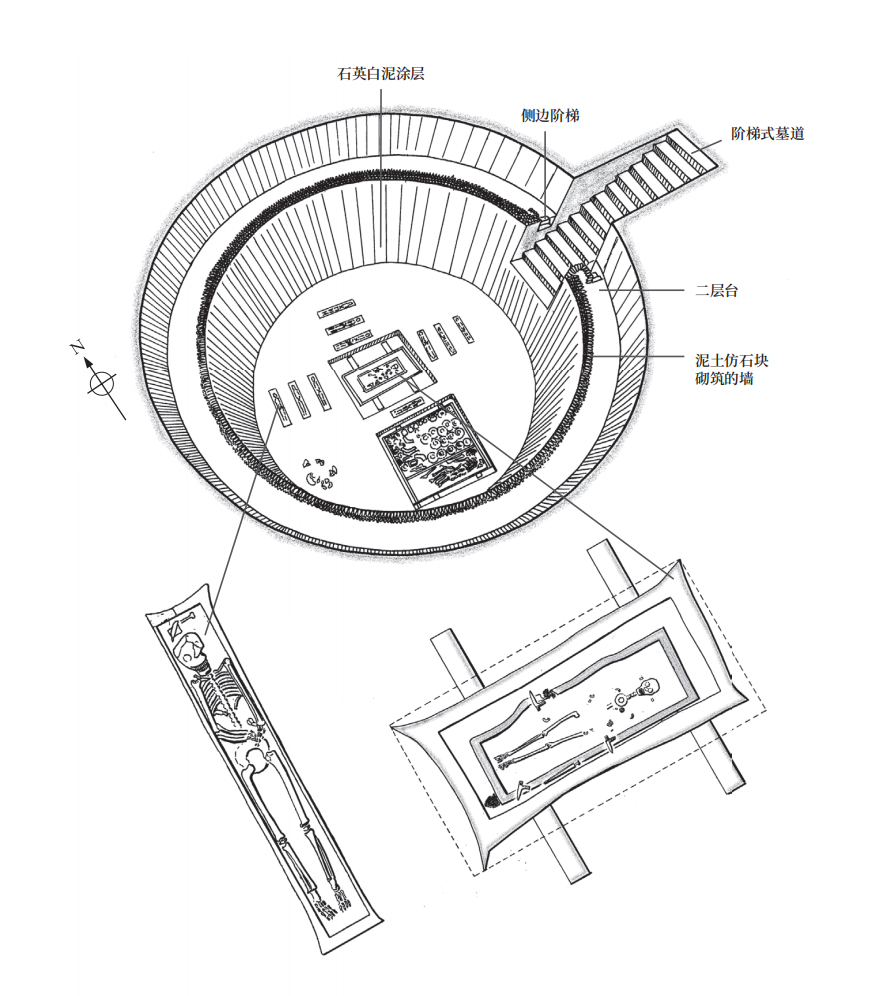

甘肃马家塬武士墓俯视图,年代为公元前四世纪至前三世纪。

通过对良渚首领墓到秦始皇陵的历时性分析,本书揭示了早期中国社会权力表达方式的演变轨迹。这些特殊埋藏作为有意识的文化行为产物,既反映集体文化传统,也体现个体意志表达,为解读早期文明的观念体系提供了物质媒介。

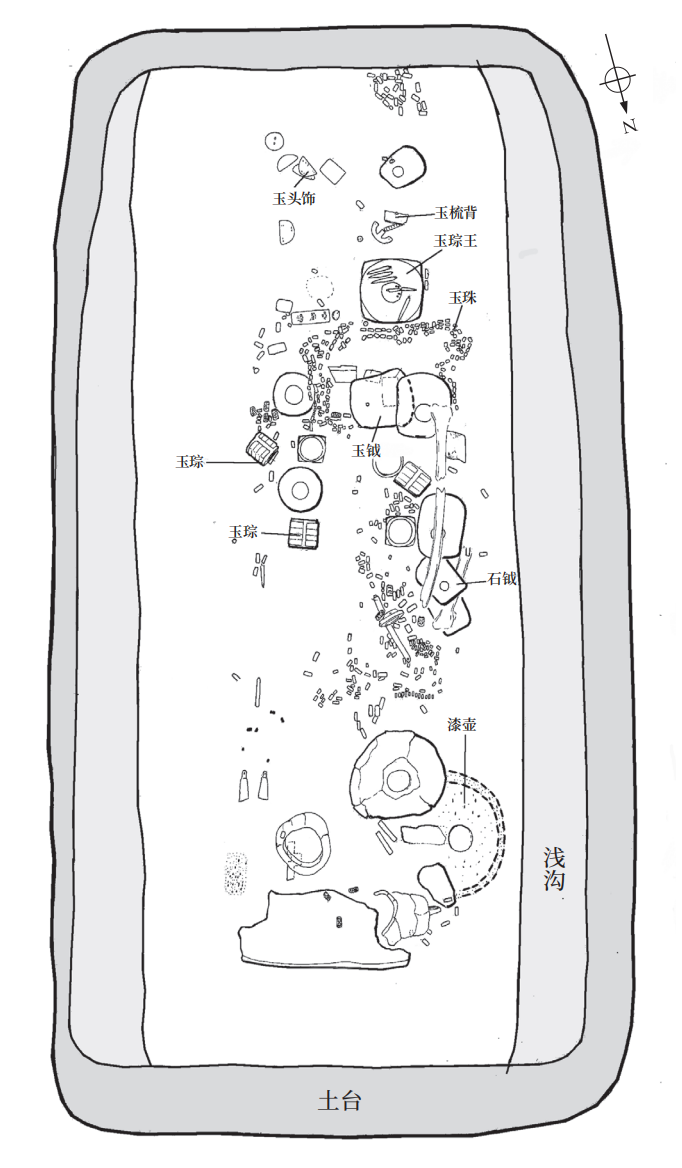

良渚遗址反山大墓,长三点一米,宽一点六五米,深一点一米。

二、生死观照:文明观念的物质表达

在坚实的考古材料基础上,本书进一步探讨了早期中国文明的精神内核——以墓葬为中心的生死观念体系。这种超越个体生命局限的文化认知,构成了理解中国早期文明特质的关键维度。

中国传统文化中的"来世"观念,将墓葬视为生命循环的重要节点而非终点。《白虎通义》记载的"阳气动于黄泉之下"理念,在考古材料中得到生动印证:墓葬不仅是逝者的安置之所,更是现世社会结构与价值观念的投射。这种观念使墓葬成为维系血缘纽带、强化社会认同的核心文化场域。

与世界其他早期文明相比,中国权贵墓葬展现出独特的权力宣示功能。从陶寺彩绘龙纹陶盘到三星堆青铜神树,从双墩大墓包金铠甲到中山王墓铜版兆域图,这些精心制作的随葬品构成了权力合法性的物质叙事体系。墓葬规模的等级差异(如秦景公大墓与秦始皇陵的尺度突破)、空间布局的刻意安排(如殷墟"众星拱月"式墓地结构),共同构建起彰显社会层级的视觉秩序。随葬品的奢侈化倾向——无论是青铜器、玉器等贵重材质,还是殉人制度——均遵循"人无我有、人有我优"的权力表达逻辑。

陶寺残墓所出为数不多的彩绘陶杯之一,年代约为公元前2000年。

四川省三星堆遗址出土青铜大立人像,年代为公元前十三世纪至前十二世纪。这一神秘人像躯干部分的形状可能借鉴了圆柱形的树干。

中山王墓出土错金银虎噬鹿屏风座,年代为公元前四世纪。

三、物的叙事:物质文化的双重维度

本书最具启发性的贡献在于其创新的物质文化研究方法——将政治学分析与诗学解读有机结合,使沉默的考古材料转化为生动的文明叙事。这种研究路径为理解早期中国物质文化开辟了新视野。

作为唐奖汉学奖得主,罗森教授长期致力于"为静默的器物发声"。其任职大英博物馆期间的研究实践,打破了传统艺术史与考古学的学科壁垒,发展出一套系统解读物质文化的方法论体系。《大英博物馆中国艺术》等著作已成为西方学界理解中国物质文明的经典范本。

杰西卡·罗森编《大英博物馆中国艺术》

19世纪英国艺术评论家拉斯金曾指出:"伟大国度以事迹、言辞和艺术书写自传,唯有艺术最为可信。"这一观点深刻影响了罗森教授的研究取向。通过对殷墟妇好墓器物组合的经典分析,她揭示了物质文化作为社会编码系统的复杂性——器物形态、材质选择、组合关系共同构成了晚商社会的物质语言体系。这种分析框架在本书中得到进一步发展,为中国考古学的阐释转向提供了重要启示。

本书展现的物质文化具有双重属性:一方面,《周礼》记载的鼎簋制度、《考工记》规范的都城布局,体现了物质表达的"政治学"维度——通过制度化规范构建社会秩序;另一方面,器物纹饰的文化隐喻、特殊工艺的情感寄托,则展现出物质文化的"诗学"特质——个体创造性与文化认同的微妙表达。

蚌埠双墩钟离君墓的案例生动体现了这种双重性:墓葬整体结构遵循楚文化制度规范,而圆形墓穴、北方风格环首弯刀等元素,则暗示墓主人对北方文化传统的认同。这种文化融合现象在本书案例中反复出现,揭示了早期中国文明多元一体的形成过程。

安徽蚌埠双墩钟离君柏墓

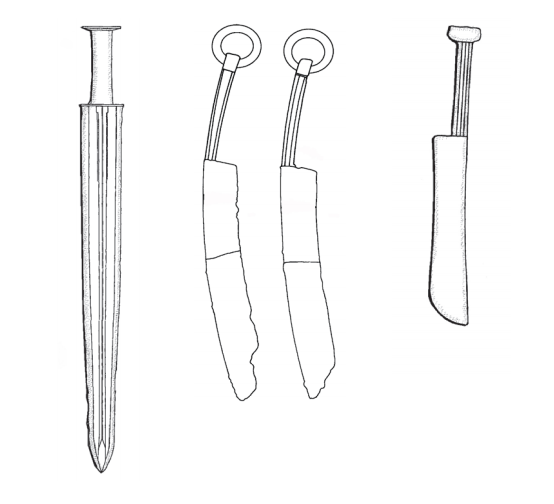

钟离君柏的一把青铜剑,长四十七厘米;两把草原风格的青铜刀,长二十八点八厘米;八名殉人各有一把较小的青铜刀,图中的这把长十三点五厘米。

自《莲与龙:中国纹饰》到《剑桥早期中国史》相关章节,罗森教授的学术生涯始终致力于探索中国早期物质文化的深层结构。《厚土无疆》延续这一学术脉络,通过个案透视与宏观把握的有机结合,为广大读者提供了理解早期中国文明本质的全新视角——超越考古发现的器物层面,深入文明形成的观念洪流。

罗森著《莲与龙:中国纹饰》